„Bonsoir et willkommen…“

Die Nachrichten. Ich schaue sie zur Übung immer noch meist auf Französisch. Das bilinguale Arte Journal lässt mir beide Sprach-Alternativen zu.

Die Brutalitäten weltweit haben wieder einen höheren Anteil und Corona etwas weniger bekommen. Endlich? Eher nicht.

Der Ausschnitt, aus all dem, was passiert, scheint sorgfältig nach Größenordnung oder nach so etwas wie politischer/wirtschaftlicher Relevanz getroffen zu sein, denke ich meistens. Aber eigentlich weiß ich es nicht.

Auch die gewählte Erzählweise des Moderators hält mir einen Filter vor. Der Filter im Ton einer Schwere, eines Ernstes, vielleicht aber auch einer naiven Überlegenheit. Vielleicht reicht das Maß an Krisenschau auch gar nicht? Vielleicht wird der Ausschnitt sogar nur willkürlich gelegt? Vielleicht wird er verfehlt dargestellt – und der Anspruch auf Neutralität kann eigentlich umso weniger erfüllt werden, je tiefgreifender und weltumspannender die Ereignisse uns betreffen?

Klimakrise? Der einzige mutmachende Medientrend im letzten Jahr scheint gerade ziemlich aus dem Fokus zu geraten. Geben da schon Leute hinter den Kulissen auf?

Die NachrichtensprecherInnen sind immer noch genauso schick angezogen. Die Worte purzeln gewählt und in gewohnt bedachter Haltung. Ich schalte innerlich ab, als es einmal wieder um Corona-Impfungen geht. Zuhören lohnt kaum. Ich würde höchstens gerne Russisch können, um vielleicht doch den Funken perfiden Kalküls aus dem Tonfall des russischen Möchtegern-Zaren heraushören zu können.

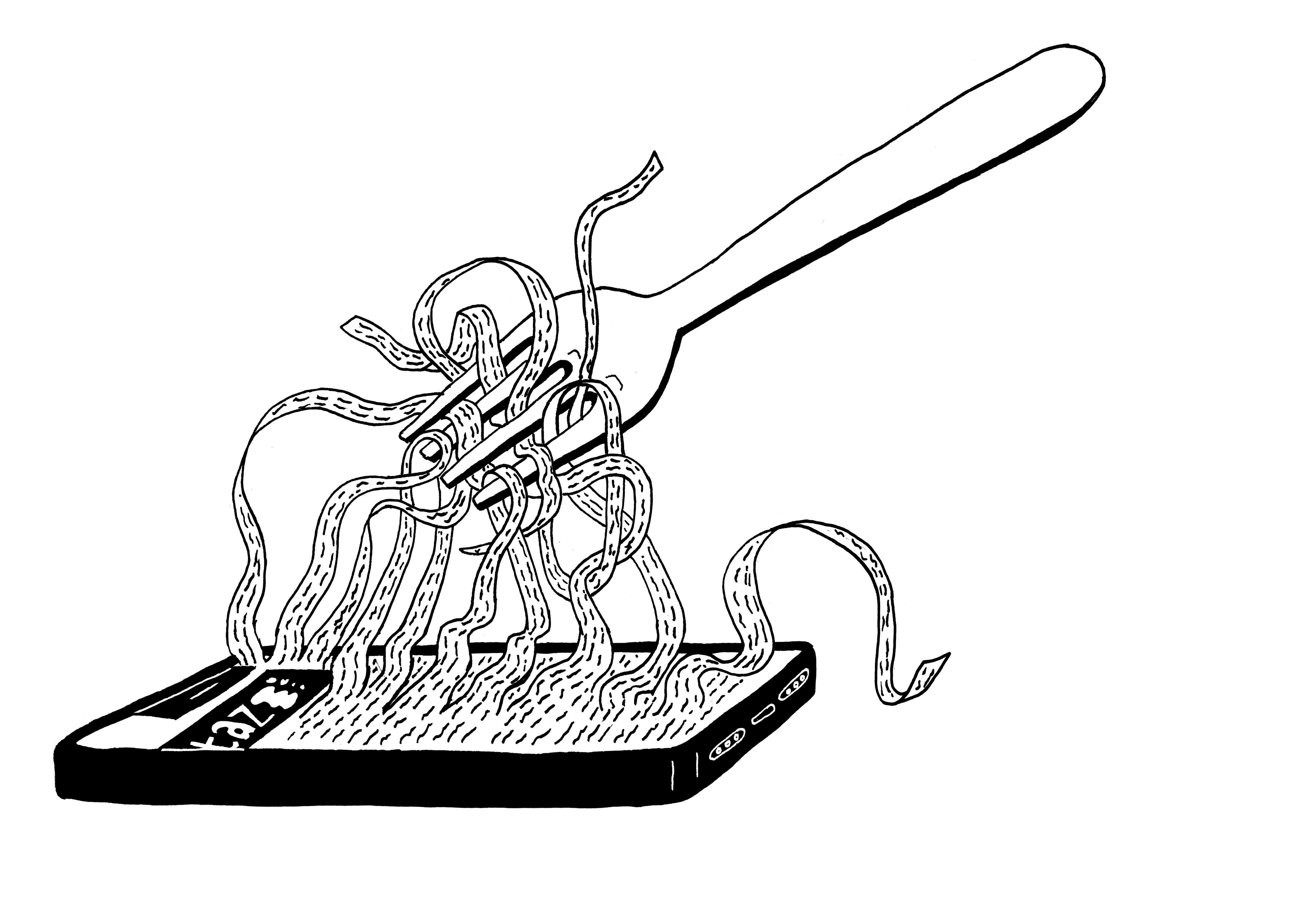

Wie viel Sinnvolles kommt da aus unseren Mündern, wenn wir reden, und wie viel von dem ist nur Schminke und Kulisse?

Meine persönlichen Lieblingsfüllwörter sind ja „eigentlich“, „irgendwie“, „also“ und „vielleicht“. „Halt“ und „schon“ benutze ich auch manchmal sehr gerne. Mein Kumpel Tim, den ich im vorangehenden Eintrag interviewte, benutzte in der Vollversion unseres Gespräches das Wort „halt“ 38x und „schon“ 14x – in 21 Minuten. Ziemlich normale Lückenfüller-Wörter, die wahrscheinlich fast jeder halt schon mal irgendwie benutzt. Außerdem sagt er offensichtlich auch sehr gerne „grundsätzlich“ (10x) – um seine Argumentation zu fundieren oder so bestimmt.

Durchaus interessant.

Das war mein erstes Interview. Und dementsprechend auch meine erste Transkription von einem Text, wobei mir der klaffende Graben zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit noch einmal deutlich klarer geworden ist.

Selbst wenn wir einfache Dinge erklären wollen, haben wir immer unsere paar sinnentleerten Lieblingswörter, die die Sätze vielleicht irgendwie runder machen sollen?! Grundsätzlich ist das bestimmt Geschmackssache, aber trotzdem lassen sich doch bestimmt kleine Muster erkennen, wie wir die Töne, die aus unseren Mündern kommen, zu mehr oder weniger gehaltvollen Sätzen zusammenschustern?!

„Eigentlich“ war das erste Füllwort, das mir bei mir selbst aufgefallen ist. Ich relativiere wohl gerne die Aussagekraft meiner Sätze. (Ich bin ja auch kein Nachrichtensprecher.) Die Wörtchen „halt“ oder „schon“ kommen da auch ähnlich daher. Wenn sie überhaupt eine sinngebende Funktion erfüllen…

Und je genauer ich mir die Wörter anhöre, und auch anschaue, desto merkwürdiger erscheinen sie. „Halt?!“… „Schon.“ „Schoooooon“…

Manchmal habe ich Angst, wenn ich so mein persönliches Lexikon hinterfrage, dass ich das Sprechen vielleicht verlerne. Ich könnte in zweifelnder Erleuchtung verrückt werden.

Weil ich hinter dieses Übermaß an Strukturierung komme, oder weil ich das Chaos in mir selbst durchschaue, oder weil mir meine nur so spröde Selbstlegitimation zu bewusst wird.

Unwahrscheinlich, dass ich mich selbst zu sehr verstehe. Aber schon merkwürdig diese Wörter. Ich bin eigentlich schon irgendwie ein bisschen was weiß ich denn halt gerad komisch, was…

Vielleicht, denk ich nach meiner allmonatlichen Mikro-Sprachkrise öftermals, sind wir den singenden Vögeln oder Walen doch gar nicht so unähnlich. Da purzeln mehr oder minder schöne Töne aus uns heraus. Und wie viel Sinn steckt in ihnen? Wie viel Information können wir aus einer Geschichte, einem Artikel, einem Gedicht herauslesen? Wie oft tun wir das auch angemessen? Und wie oft ist es auch einfach nur eine Annäherung an jemanden, oder ein Schluchzen, ein Seufzen oder ein Rufen im Kleide willkürlicher Begriffe?

Dass jedes einzelne Wort das Potenzial zur Sinnhaftigkeit besitzt, scheint nach meinen bisherigen Betrachtungen mehr und mehr zu reiner Theorie zu werden. Irgendwelche Statistiken in meinem Hinterkopf bestätigen mir meine Idee: Wir lesen und hören und verstehen nur Bruchteile von im Grunde allem.

Gelaber als vorbeifliegendes Gezwitscher, als Balzgesang, als Konkurrenzgehabe oder als Verteidigung. Singend im Zeitvertreib, im lebendigen Streit, in Sinnlosigkeit oder in unbeschreiblicher Glückseligkeit…

Auch wenn es kaum realisierbar ist, was da an Bildern und Ideenstürmen im Inneren herumfliegt. Die Praxis unserer Ideen hat das Fahrrad und die Atombombe erfunden.

Ich möchte es jedoch trotzdem nicht aufgeben, mich mitzuteilen und zuzuhören. Mit dem richtigen Tonfall, auch geschrieben, kann vielleicht doch manch inneres Feuer entfacht werden. (Vielleicht!?) Und ich möchte auch jedem (erstmal) das Potenzial zugestehen, Sinnvolles von sich zu geben.

Oder es zumindest versucht zu haben und dann leider kläglich zu scheitern im unentrinnbaren Konflikt begrenzter kognitiver Ressourcen. (Siehe [fast] alles, was mit „Präsident“ anfängt.)

Nicht zu vergessen seien auch die empathischen Fähigkeiten – sogar im Selbstgespräch. Kein Gespräch in Worten ohne zumindest ein vorgestelltes Gegenüber. Ich hatte schon so viele Personen im Kopf, mit denen ich im Nachhinein in meinem Kopf den Disput zu Ende diskutiert habe. Manchmal sogar schon vor dem anstehenden Gespräch. Das traf besonders meine vielen, ehemaligen Mitbewohner und Mitbewohnerinnen. In ambitionierten bis verzweifelten Versuchen, Putzplan-Kompromisse zu schließen oder mal wieder gemeinsam eine Theorie des Universums zu skizzieren.

Tim und ich wohnten zusammen in der herrlich-lebhaft-bescheuerten Hermannstraße in Berlin-Neukölln. Und wir haben viel diskutiert. Das mochten wir beide schon zu Schulzeiten (zu) gerne. Und jetzt habe ich ein stark gekürztes Interview-Transkript, wo wir beide herrlich lachen und eigentlich immer noch viel zu viel von Sachen erzählen und Dinge erfragen, von denen wir gar nicht genug wissen (können).

Aber wir versuchen es.

Unser strukturiertes und geschmücktes Gezwitscher als laienhafte Asymptote zur ewig unerreichbaren Weisheit.

Wat?

Unser eventuell auch sinnvolles Gespräch als Beweis unserer Leidenschaft, unsere Hirne auf niemals mehr zu sehr zu vernachlässigen…

So machte ich mir das besagte Interview zur Aufgabe. Und der Charakter des Gespräches, der Worte, veränderte sich ziemlich, als ich dann zur Transkription überging. Natürlich habe ich Verhaspelungen und grammatische Ungereimtheiten entfernt. Aber der Charakter unserer Sprachstile sollte erhalten bleiben und so sollten halt auch die Füllwörter und Konjunktionen und ein paar Ähm‘s aufgenommen werden.

Grundsätzlich: Diese Aufgabe zeigte mir wie selten etwas zuvor, welche Feinheiten das Mündliche und das Schriftliche ausmachen. Nicht zu vergessen, dass dieses Interview schon im Vorhaben eine Schnittstelle jener Bereiche darstellt – fern eines rein natürlichen Gesprächs seine gedachte Verschriftlichung, Verewigung (?) schon beinhaltet.

So auch bei den NachrichtensprecherInnen, die im Grunde überhaupt keine Füllwörter verwenden? Schau ich mir hier gerade einen sprechenden, sakko-tragenden Text an?

Die Welt als ewige Bühne? Ein Theaterstück mit Konsequenzen…

Ein unverfälscht mündliches Interview wäre sowieso eine nicht realisierbare Idee gewesen. Die Fragen waren vorbereitet und besprochen. Aber vielleicht bekommt das Gespräch ja eine spezielle Note einer gewissen Natürlichkeit, da es zwischen zwei sich seit zwei Jahrzehnten bekannten Menschen abspielt?

Wir hatten eine kleine Kulisse inszeniert, Stühle für uns einander gegenübergestellt und etwas gebacken. Es roch nach Feinbäckerei.

Unsere Filter, wie wir dachten, wie wir saßen und wie wir dann sprachen, schimmerten vergangenheitsverträumt in unseren vier Augen.

„À demain, tschüss und bis bald!“