Aus der Klimadebatte kennen wir die Lage. Dort sind zwei Argumentationsstrategien Alltag. Die eine namens „Es gibt keinen menschengemachten Klimawandel“ wird in Europa leicht zum Gespött. Die andere ist smarter, und sehr viel weiter verbreitet. Es ist die Behauptung, wer vom Klima rede, verfolge in Wahrheit ganz andere Interessen. Das muss dann kaum weiter belegt werden, weil der der Gefühlsüberschuss ohnehin alle Beweise überflüssig macht. Nicht Argumente, Menschen stehen sich dann imaginär gegenüber, die einen wollen den anderen irgendetwas wegnehmen, man knurrt sich an, das Adrenalin fließt in Strömen. Das Klima, um das es gerade noch gehen sollte, ist verschwunden. Stattdessen heißt die Aufstellung plötzlich „wir gegen die“.

Die aktuelle Diskussion über „Eigenheime“ bietet dafür eindrucksvolle Belege. Gewiss darf man manche Zuspitzung auch als Folge des Corona-Lockdowns verstehen – schließlich trennt uns die Isolation von unseren GesprächspartnerInnen, von den Widerworten, den Beiläufigkeiten, den resonanten Beziehungen mit anderen Menschen. Deshalb entgleist die Sprache leichter, wir fühlen uns auf ein Ich reduziert, das mit seinen eigenen Dämonen kämpft. Wenn ein Feuilleton-Autor in der Süddeutschen Zeitung die Grünen als „Sturmtruppler“ bezeichnet und vermutet, das Eigenheim sei für sie „der Satan“, kommen offenbar ganz andere Impulse an die Oberfläche des Bewusstseins als die Fragen städtischer Dichte. Dasselbe gilt, wenn im Hamburger Abendblatt der stellvertretende Chefredakteur die Frage von Eigenheim-Genehmigungen in Hamburg Nord mit einer Statistik verbindet, nach der in Hamburg „Ausländer“ zuziehen und „Deutsche“ angeblich wegziehen.

Wenn es bei öffentlichen Äußerungen nur noch auf die erzeugten Emotionen ankommt, verlieren die Außenwelt und mit ihr die Wirklichkeit der Zahlen und Beweise jede Bedeutung, lassen sich die Rollen fast beliebig umverteilen. In der aktuellen Debatte wohnen die einen – die Grünen – in komfortablen und teuren Altbauwohnungen in den angesagten städtischen Zentren. Deshalb sind sie die natürlichen Feinde der anderen, die ihren Eigenheimtraum mühsam am Stadtrand verwirklichen wollen. Vor ein paar Jahren funktionierte die Sortierung genau umgekehrt: Damals wohnten „die Grünen“ in ihren teuren Eigenheimen im Speckgürtel und zockten mit Hilfe ihrer EEG-geförderten Dach-Solaranlagen die armen RentnerInnen ab, die in ihren städtischen Mietwohnungen den Strom nicht mehr bezahlen konnten.

Warum funktionieren solche Muster? Dass irgendwo Wahlen anstehen, reicht als Grund nicht aus. Schließlich gibt es tatsächlich jene Menschen, die jetzt im Bezirksamt in Hamburg Nord anrufen, um besorgt zu fragen, wann sie aus ihrem Eigenheim ausziehen müssen. Die Verlustangst regiert mit. Ökologische Politik bringt mehr in Bewegung, als sich diejenigen, die an ihr arbeiten, bisher vorzustellen vermögen. Für die Kommunikation ökologisch begründeter Politik reicht das übliche politische „Botschaftsmanagement“ offenbar nicht aus. Nicht, weil sie die klassische philosophische Frage nach der Existenz einer realen „Außenwelt“ neu stellen würde. Sondern weil sie die ökologisch verstandene Außenwelt, die Umwelt, in der die Menschen leben und arbeiten, in gesellschaftliche Konflikte hineinzieht. Jenen natürlichen, materiellen Rahmen unserer Existenz, der einfach stur bleibt, indem er der Bodennutzung, dem Wohnen, den Abgasen Grenzen setzt und sich durch gutes Zureden nicht beeinflussen lässt. Auch wenn es noch so sehr in die jeweiligen Wünsche passen würde: Der städtische Baugrund lässt sich nicht ausdehnen wie ein Stretchgummi. Und wo man etwas hingebaut hat, kann nichts anderes stehen. Ökologische Politik ist gezwungen, diese Beschränkungen in die Gesellschaft und ihre Regeln zu übersetzen. Das war immer ihre Aufgabe. Aber je stärker die Klimakrise sichtbar wird, desto größer wird das Problem.

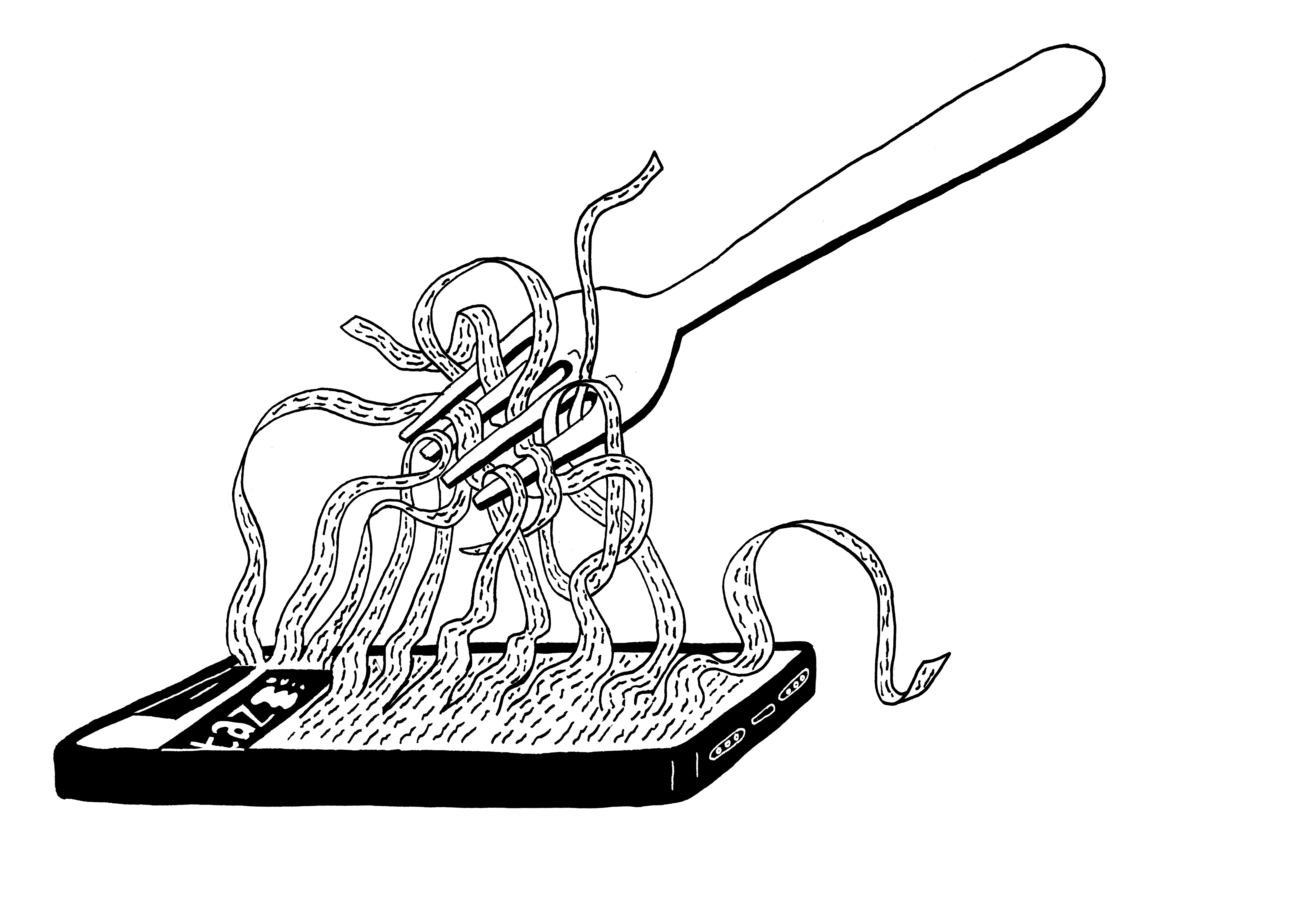

Denn jetzt stehen wir vor einem Bruch mit vielen der technischen Lösungen, die unseren modernen Alltag ermöglicht haben und zum großen Teil weiter ermöglichen. Wir müssen innerhalb weniger Jahre darauf verzichten, unsere Abfälle (von CO2 über Gifte aller Art bis zum Plastik) in der Umwelt abzuladen. Der menschliche Zugang zu unserer Umwelt ist durch technische Infrastrukturen wie Stromnetze, Straßen, Fahrzeuge und Gebäude „vermittelt“, die sich zwischen die Menschen und ihre Umwelten geschoben haben. Jetzt muss, weil die Emissionen auf Zero umzustellen sind, all das grundsätzlich verändert werden. Die Gesellschaft will möglichst schnell CO2-arm und umweltfreundlich werden – und braucht dafür eine neue technische und wirtschaftliche Infrastruktur-Basis, auf der sie stehen kann. Das darf man mal eine Herkules-Aufgabe nennen.

Denn damit gehen auch zahllose Sicherheiten, Regeln und Gewohnheiten den Bach hinunter. Etwas, das der Soziologe Barrington Moore den „impliziten Gesellschaftsvertrag“ genannt hat, muss verändert werden, ohne dass man heute sicher sagen könnte, wer dabei wie und wo genau mit welchen Nachteilen und Vorteilen zu rechnen hat. Und das kann sich anfühlen, als ob der Boden unter den Füssen wankte – oder als ob er von Leuten, die irgendwie anders leben als man selbst oder anderen Zielen folgen, einfach weggezogen würde.

Was ÖkologInnen häufig übersehen: Jeder Klimaalarm, und wenn er noch so berechtigt ist (vielmehr gerade dann!) und jedes neue, verschärfte Ziel verstärkt diese Unsicherheit. Wenn einzelne Medien dann – in der Regel vor Wahlen – ein „Thema“ erfinden und andere sich „dranhängen“, entsteht für ein paar Wochen ein diskursiver Herdentrieb, der im Rückblick völlig irrational erscheinen kann. Auf längere Sicht beruhigt sich die Aufregung wieder – vor allem, weil die bedrohlich an die Wand gemalten Ereignisse, ob das Eigenheim-, Fleisch- oder Verbrenner-Verbot, doch nicht stattfinden. Aber dann sind die Wahlen vorbei und entschieden.

So notwendig die ökologischen Krisenwarnungen und Umbauvorschläge sind – sie haben mit diesem Paradox zu kämpfen. Das ist bitter. In modernen Gesellschaften kann jedes Thema politisch aufgeladen werden – davon verstehen auch ÖkologInnen etwas. Es könnte helfen, wenn die Sprache gerade dann bewusst wertschätzend bliebe, wenn die ökologischen Probleme einer Wohn-, Arbeits- und Lebensform offenkundig sind (das ist übrigens mit den meisten Wohn-, Arbeits- und Lebensformen so). Und im vorliegenden Fall könnte man auch die Frage stellen, ob die hergebrachten Ökobilanzen des Einfamilienhaus-Baus heute noch aktuell genug sind – schließlich wird auch der Straßenverkehr zunehmend dekarbonisiert, der Holzbau boomt, und der Wunsch nach eigenen Gärten ist weit verbreitet. Diese Spielräume bei Strategien zur Ressourcenschonung würden das Thema für die Mehrheiten interessanter machen. Sie könnten sich über ökologischen Sachfragen verständigen und ins Gespräch kommen. Man würde darauf setzen, dass in unserer Gesellschaft sehr viele Menschen sehr klug sind und gern selber denken. Angst, die Dinge deutlich zu benennen, hat hingegen noch nie geholfen.