Die Bild-Zeitung hatte ihre Schlagzeile. Dass die Grünen „unsere“ Schnitzel teurer machen wollen, hat niemanden überrascht, und eigentlich war das Thema schon vor einigen Monaten bei einem groß inszeniertes Treffen von Kanzlerin, Landwirtschaftsministerin und Lebensmittel-Oligopolisten (den Vertretern von 85 % des Umsatzes) abgefrühstückt worden. Damals hieß die Schlagzeile: „Regierung will unser Essen teurer machen“.

Natürlich ist Fleisch zu billig, da hat Robert Habeck Recht. Und eigentlich handelt das jüngste grüne Sieben-Punkte-Programm ja vor allem davon, in deutschen Schlachthöfen endlich die Mindeststandards des 21. Jahrhunderts durchzusetzen – also eine schlimme Reihung politischer Versäumnisse von Bund und Ländern endlich abzuarbeiten.

Aber jetzt steht die Preisfrage im Zentrum, und das kann auch niemanden überraschen. Sie ist so wunderbar einfach, und dabei so schön vertrackt: Würden aktuell erhöhte Preise nicht einfach bei den Handelsunternehmen landen? Und was ist mit all den anderen Produkten, die zu billig sind, und in deren Preis die unangenehme sozial-ökologische Wahrheit eingerechnet werden müsste: bei Schokolade (Kinderarbeit beim Kakao-Anbau), Textilien (Arbeitssicherheit und Hungerlöhne), Avocados (Wasserprobleme in den Produktionsgebieten), Autofahren (Kosten für Unfallschäden und Emissionen)?

Oder anders gefragt: Können wir die Probleme unserer menschen- und umweltunfreundlichen Billigökonomie einfach und elegant durch Preiserhöhungen lösen?

Das wäre schön, weil es einfach klingt. Aber leider erinnert der Gedanke allzu sehr an den französischen Dichter Anatole France (1844-1924) und seine Würdigung der “…majestätischen Gleichheit des Gesetzes, das Reichen wie Armen verbietet, unter Brücken zu schlafen, auf den Straßen zu betteln und Brot zu stehlen.“ Ob es um PKW-Maut in den Städten geht, um Billigflüge, Fleisch oder Mieten: Es gibt Menschen, die ihre Geldknappheit bedrückt und andere, die die Zusatzkosten gar nicht bemerken. Die Umweltpolitik ist dafür am wenigsten verantwortlich. Aber nichts lässt sie zuverlässiger als Projekt besserverdienender Eliten erscheinen als die Ankündigung, umweltschädliche Verbräuche über Preise steuern und die Umweltschäden begrenzen zu wollen, indem man den weniger verdienenden Schichten ihren (relativ schon kleineren) Teil der gesellschaftlichen Konsumchancen nimmt.

Nichts spaltet die Gesellschaft zuverlässiger, Emmanuel Macron musste es bitter lernen. Und nichts gefährdet die Aussichten für eine erfolgreiche Klima- und Umweltpolitik mehr.

In der Energiepolitik ist diese Erkenntnis inzwischen angekommen. Die Kosten für die gemäß Verbrauch erhobenen CO2-Abgaben sollen künftig nach allen zukunftsweisenden Konzepten pro Kopf an die BürgerInnen zurückerstattet werden. Die Lenkungswirkung der Abgabe bleibt dann erhalten, während die Mehrverbraucher (und das sind fast immer die Besserverdienenden) überproportional bezahlen müssen. In der Schweiz wird das bereits praktiziert.

Was die Fleischindustrie angeht (nein, dabei geht es wirklich nicht um „die Bauern“ und ihre „Höfe“, sondern um einen Industriezweig), sind nicht nur ihre Umweltwirkungen, sondern auch ihre Folgen für die öffentliche Gesundheit dramatisch – auch ohne dass Corona in den Wohnbaracken bei den Schlachthöfen um sich greift. Der massive Antibiotikaeinsatz in der dicht gepackten Quälhaltung von Tieren fördert die Entstehung von Resistenzen, dabei werden längst auch die sogenannten Reserveantibiotika verwendet, weil die anderen nicht mehr wirken. In den deutschen Krankenhäusern sterben unterdessen jährlich 2400 Menschen an resistenten Keimen, in der EU sind es 33 000. Eine ehrliche Bilanz, die Fehlernährung oder Stickstoffeintrag im Trinkwasser mit einbeziehen müsste, käme noch zu ganz anderen Zahlen.

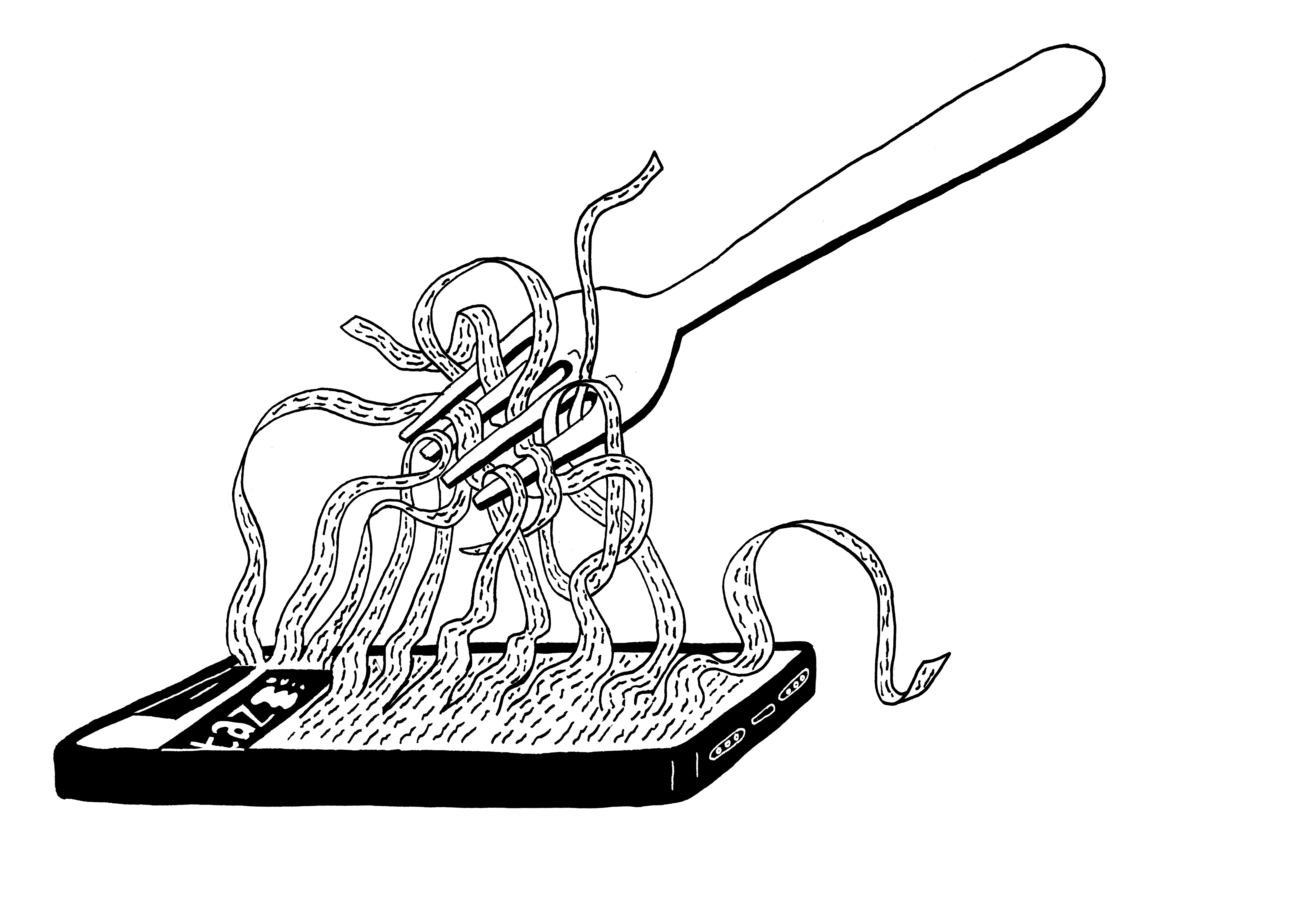

Diese industriellen Missstände zu ändern, indem man 40 Cent Steuern auf ein Kilo Fleisch erhebt (was kaum merkbar sein dürfte) oder die Handelsoligopole bittet, doch auf Schnäppchenwerbung zu verzichten, ist, vorsichtig ausgedrückt, eine merkwürdige Strategie. Wären nicht erst einmal die staatlichen Instrumente für tier- und gesundheitsfreundliche Haltungsbedingungen einzusetzen (wofür es laut Umfragen in der Bevölkerung 85 % Zustimmung gibt), und sodann zu sehen, was es kostet, um die Preise entsprechend anzupassen? Dass höhere Einnahmen erforderlich sind, um Ställe umzubauen – verbindlich bessere Standards wären zunächst festzulegen–, klingt zwar plausibel, aber auch nach einem komplizierten und langwierigen Vorgang.

Es mag für das resignative Vorgehen Erklärungen geben – schließlich sind diese Industrien politisch extrem gut vernetzt. Tatsächlich geht es aber nur am Rand um den deutschen Schnitzelpreis, bei dem die paar zusätzlichen Cent kaum etwas ausmachen. Das eigentliche Problem besteht darin, dass sich die Produktionskosten an den Weltmarktpreisen orientieren müssen, damit die deutsche „Veredelungsindustrie“ (aus Importsoya, gequälten Lebewesen und der harten Arbeit osteuropäischer Tagelöhner entsteht billiges Normfleisch) international bestehen kann – beim Schweinefleisch etwa geht mehr als die Hälfte in den Export. Anstatt Dumpingpreise zu beklagen könnte es deshalb sinnvoller sein, in einer überparteilichen gesellschaftlichen Initiative oder auch einer Enquete-Kommission zu klären, ob Deutschland mit seinen extremen Exportüberschüssen auf diese Art von Industrie angewiesen ist – und sie durch zusätzliche Finanzinstrumente weiter fördern sollte. Oder ob wir uns nicht stattdessen auf vernünftige Bedingungen für bäuerliche Betriebe und gesunde Ernährung konzentrieren sollten.

Die BürgerInnen haben in den letzten Monaten eindrucksvoll gezeigt, dass sie zu Veränderungen, die ihnen einleuchten, bereit sind. Die Politik allerdings verzichtet beim Umgang mit Billigfleisch auf die Unterstützung der Bevökerung. Die Kundinnen werden belehrt, aber nicht gefragt. Dabei zeigt die Erfahrung, dass sie vernünftig handeln können, wenn sie die Chance bekommen. Es gibt nämlich durchaus Erfolge. Wer heute Eier kauft, hat die Wahl zwischen Boden-, Freiland- und Bioqualität. Käfigeier hingegen sind praktisch nicht mehr verkäuflich – sie werden nur noch bei weiterverarbeiteten Produkten verwendet, wo die KundInnen nicht sehen, was sie kaufen. Eine Regelungslücke, die leicht zu schließen wäre.

Eine verpflichtende Fleischkennzeichnung könnte den Markt transparent machen und ihn so für die besseren Qualitäten öffnen, die durch bessere Haltungsbedingungen entstehen. Zu wissen, was man kauft, ist schließlich die Grundbedingung einer funktionierenden Marktwirtschaft. Der schlafende Riese Verbraucherschutz könnte den Tieren (und auch den Grünen) also zu Hilfe kommen. Aber es müsste ihn jemand wecken.