Scott Joplin hat mit seinen synkopierten¹ Klavierstücken den Grundstein für den modernen Jazz gelegt. Als junger Musiker trat er mit dem Namenszusatz »The Entertainer« im »Maple Leaf Club« in Sedalia/Missouri als Barpianist und Unterhaltungskünstler auf. In den 1970er Jahren erlebte Joplins Klavierstück »The Entertainer« als Soundtrack der Gaunerkomödie »Der Clou« ein Revival und gewann einen Oscar. Scott Joplin war zeit seines Lebens nicht glücklich darüber, dass Ragtime nur als kurzweilige Unterhaltung angesehen wurde. Er kämpfte um kulturelle Anerkennung seiner Musik und setzte alles daran, eine Oper auf die Bühne zu bringen. – 1911 veröffentlichte Scott Joplin »Treemonisha, Opera in Three Acts« im Selbstverlag. Der »King of Ragtime« starb 1917 schwerkrank, verarmt und in geistiger Umnachtung in einer New Yorker Heilanstalt. Jahrzehnte nach seinem Tod, 1972, wurde »Treemonisha« in Atlanta/Georgia uraufgeführt. 1976 erhielt Scott Joplin posthum den Pulitzerpreis für sein Lebenswerk.

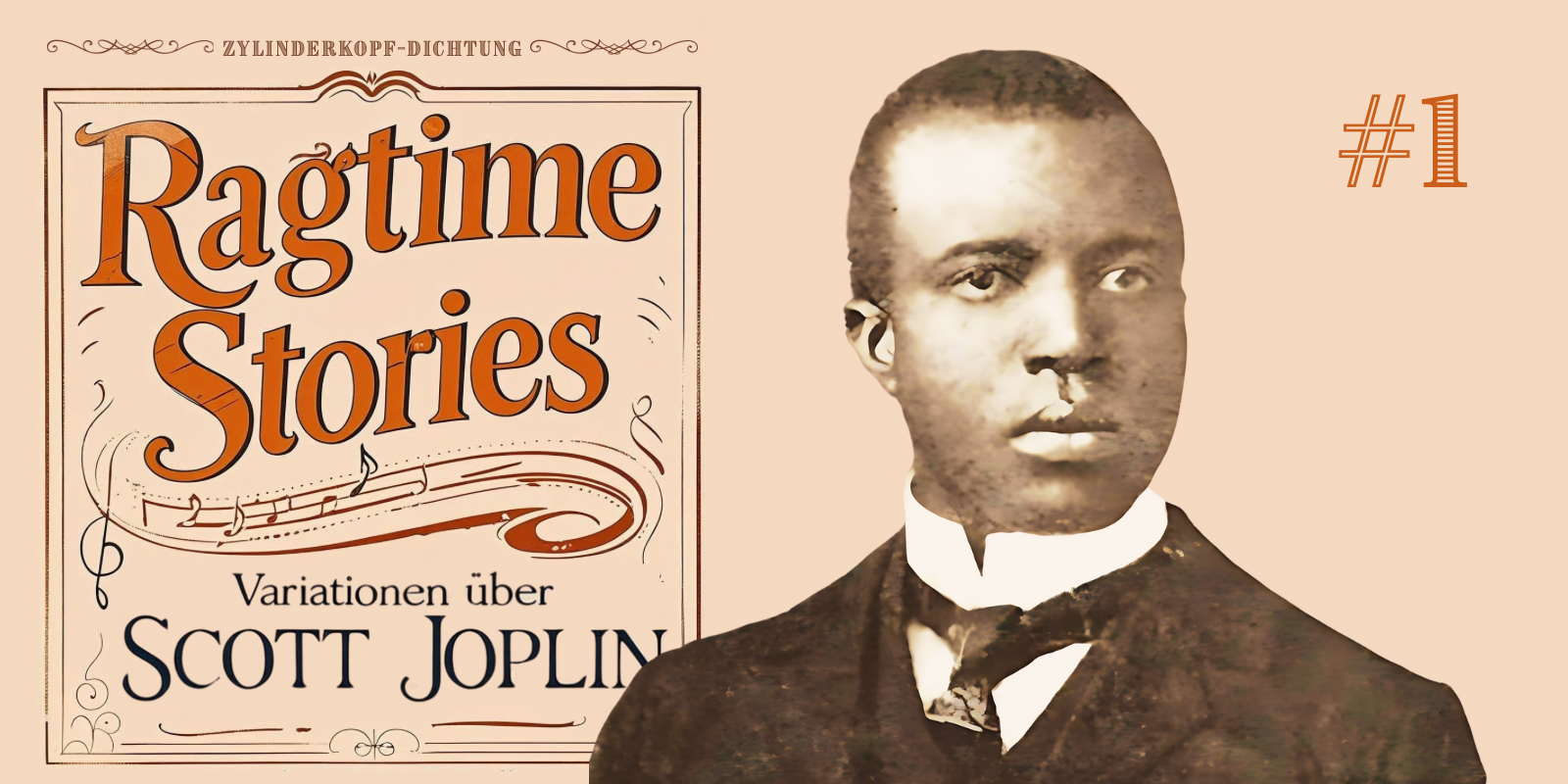

Scott Joplins Musik ist bis heute bekannt; seine Biografie hingegen nicht. Dabei bezeugt Joplins Werdegang eindringlich viele erschreckende Erscheinungsformen von Rassismus. Die Zylinderkopf-Serie »Ragtime Stories« – Variationen über Scott Joplin erzählt authentische Episoden aus dem Leben des Komponisten. Titel von Scott Joplins Musikstücken aus verschiedenen Schaffensperioden geben den Ragtime Stories ihre Namen.

¹ Synkope: musikalisches Gestaltungsmittel, das den Rhythmus betrifft; typisch für den Ragtime

»The Entertainer«

Texarkana, Texas. Scott Joplin lauschte den Worten von Julius Weiss, er liebte den harten Akzent, mit dem der Master Englisch sprach. Er war der erste Weiße, der sich mit dem jungen Scott abgab. Seine Musiklehrer davor waren alle schwarz. Bei den Schwarzen hatte Scott selbst am Klavier gesessen. Sie hatten ihm gezeigt, wie man mit dem Instrument musizierte. Doch bei seinem Master war alles ganz anders. Er hieß Mister Weiss. »Weiß« war das deutsche Wort für »white«. Das hatte der Deutsche dem kleinen Scott zuallererst klargemacht. Der Master hieß, wie er war.

Weiss saß am Klavier und Scott hörte zu. Vor ein paar Jahren war Julius Weiss irgendwie in Texarkana hängen geblieben und verdingte sich als Lehrer. Die Kinder des Plantagenbesitzers bekamen Unterricht in Deutsch, Mathematik, Astronomie und Violine. Scott, seinen kleinen N*, unterrichtete Julius Weiß »for free«. Auch in der neuen Welt verzichtete Weiss nicht auf sein rollendes »R«. Obwohl der Vater früher Sklave gewesen war, war der Junge sehr verständig. Endlich hörte Weiss jemand zu, wenn er über Kunst im Allgemeinen und das Universal-Genie im Besonderen schwafelte. Scott lauschte sogar noch, wenn der Master mal wieder ins Deutsche fiel, weil ihm die englischen Worte fehlten. Scott mochte es, wenn sein Lehrer in einer fremden Sprache zu ihm sprach. Die ganze Zeit hatte der Junge eine neue Melodie im Ohr. Gern hätte er sie Mister Weiss vorgespielt.

Weiss‘ Lieblingsthema war: Kunst und Nicht-Kunst, Zukunft und Vergangenheit. Auf dem Klavier spielte er dem kleinen Scott Melodien und Akkorde vor: Da gab es Brahms und Schumann. Das war nicht schlecht, aber alt und vergangen. Da war kein Aufbruch. Früher war das mal Kunst gewesen, aber jetzt war es vergangene Kunst. Mit Liszt pirschte sich Weiss an das Erhabene an: Da zeichneten sich das Neue und die Zukunft schon ab. Und dann war es soweit: »Weia! Waga! Woge, du Welle«. Das war Poesie, das war Sehnsucht, die sich selbst erlöste, göttliche Kunst! Weiss schwärmte Scott von der Oper vor, der heiligen Verbindung von Musik und Theater. Und von Richard Wagner, dem Schöpfer, dem Genie, dem Noten und Buchstaben gleichermaßen gehorchten. All seine Libretti hatte er selbst geschrieben …

Libretto, das war italienisch. So wurden die Textbücher der Opern genannt. Opern kommen ursprünglich aus Italien. Aber heutzutage gibt es in Italien nur noch Verdi. Verdi, das ist Kitsch. Kitsch ist keine Kunst. Weiss erklärte Scott den Unterschied. Kitsch ist schön, aber nichts Besonderes. Kitsch ist gewöhnlich. Kitsch, das ist … Also, wenn die Sklaven auf dem Feld singen, klingt das schön. Aber trotzdem ist es Kitsch, so wie die italienische Oper. Wobei die italienische Oper natürlich besser als N*musik ist. – So redete Weiss. Und so dachte er. – Kunst ist nicht leicht und gefällig, sondern ernst. Wenn man Wagner zum ersten Mal hört, dann ist das nicht Verdi. Aber dafür steckt eben etwas Höheres drin … das Absolute … das Unbedingte … Gott. Kitsch und Kunst, das ist wie Spaß und Wahrheit. – Scott nickte.

Mit seinem Weltbild sollte der »Master« einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben.

Musik von und mit Scott Joplin

Aufnahme von Scott Joplins Klavierstück »The Entertainer« (gemeinfrei/Wikimedia Commons). Scott Joplin hat es auf einer Piano Roll selbst eingespielt. Dabei handelt es sich um eine Lochkarte, die von Klaviermusikautomaten abgespielt werden kann. Zum Zeitpunkt der mechanischen Aufzeichnung war Scott Joplins Klavierspiel aufgrund einer chronischen Erkrankung wohl bereits beeinträchtigt.

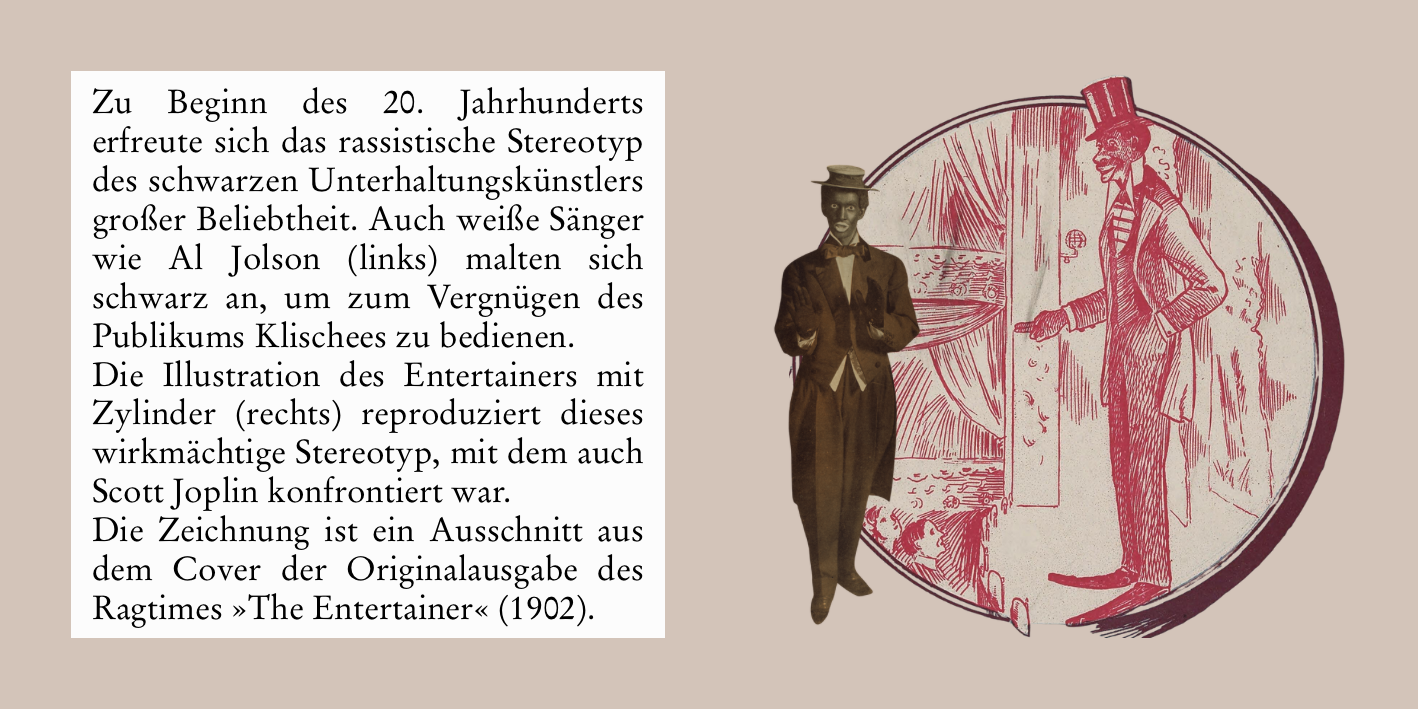

Historischer Hintergrund

Über die Serie Ragtime Stories – Variationen über Scott Joplin

Ragtime Stories erzählen kurze Episoden aus dem Leben von Scott Joplin. So entsteht nach und nach eine literarische Biografie über den us-amerikanischen Komponisten und seine Zeit. Die einzelnen Folgen tragen Titel von Scott Joplins Musikstücken und ergeben somit auch eine kleine Werkschau des bedeutenden Musikers.

- Folge 1: »The Entertainer«

- Folge 2: »Swipesy Cakewalk«

- Folge 3: »Please Say You Will«

- Folge 4: »The Great Crush Collision March«

- Folge 5: »Harmony Club Waltz«

- Folge 6: »Original Rags«

- Folge 7: »Maple Leaf Rag«

Literatur

- Edward A. Berlin: »King of Ragtime. Scott Joplin and His Era«, Oxford University Press, 2nd Edition, 2016, Chapter 1: Childhood and Family Backround.

Nachweise

- Das Artikelfoto ist eine eigene Bildcollage:

- Foto von Scott Joplin (ca. 1903) in der Wikipedia (gemeinfrei)

- Typografie teilweise mit künstlicher Intelligenz generiert.

- Die Infotafel zu historischen Hintergründen ist ebenfalls eine eigene Bildcollage:

- The Entertainer: Aufnahme der Piano Roll (MP3) via Wikimedia Commons (gemeinfrei).

Lieber Herr Hamudi,

herzlichen Dank für die Serie über Scott Joplin. Als Pianist, der sich sein ganzes Leben lang mit Joplins Musik und Biografie beschäftigt hat, freue ich mich immer wenn in Deutschland etwas über diesen genialen Komponusten veröffentlicht wird. Trotz der dichterischen Freiheit die Sie sich nehmen geben Ihre „Streiflichter“ Joplins Lebenswirklichkeit gut wieder.

Eine Anmerkung zur Musikauswahl: Joplin spielte nur wenige Pianola-Rollen ein. Maple Leaf Rag (2×), Something Doing, Weeping Willow, Pleasant Moments sowie W.C. Handys Ole Miss Rag. The Entertainer definitiv nicht, die Bemerkung über das von seiner Krankheit geprägte Klavierspiel trifft auf die spätere Einspielung des Maple Leaf Rag zu. (siehe auch die von Ihnen angeführte wirklich sehr gute und sehr lesenswerte Biografie von Ed Berlin).

Es gibt sehr schöne Gesamteinspielungen seiner Werke und.a. von Richard Dowling, William Appling, Dick Hyman. Sein bester Interpret ist meines Erachtens William Bolcom.

Dies nur als kleine Ergänzung zu Ihrer lesenswerten Serie.

Mit freundlichen Grüßen

Marcus Schwarz