Es gilt als unfein, über die eigenen Witze zu lachen. Und richtig peinlich wird es, wenn sonst niemand mitlacht. Aber für Autoren, die komische Literatur schreiben, ist dieser Mangel an Feingefühl Existenzbedingung. Ohne dass die eigene Erfindung sie königlich amüsiert, werden sie sich kaum mit ihrem Witz hervorwagen. Trotzdem lacht nachher öfter niemand mit.

In meinem 1994/95 entstandenen komischen Kriminalroman Keine Kunst – in Fortsetzungen veröffentlicht in diesem Blog – habe ich folgenden Witz gemacht: Die im Archiv der Kripo beschäftigte Lene Marcks bezirzt ihren Kollegen Kriminalkommissar Wengath mit den Worten: „Wissen Sie, was ich an Ihnen mag? Sie stutzen nicht einmal, wenn ich Ihnen sage, normale Leute findet man in der Ausländerkartei. Jeder andere hätte meine unorthodoxe Fantasie gelobt.“ Ich grinse breit, wenn ich wieder auf die Stelle stoße. Aber dann, ehrlich gesagt, zweifle ich sofort wieder daran, dass irgendjemand über diese Worte auch nur stolpert, geschweige denn, über sie lacht.

Den wenigsten, die gewalttätigen Rassismus jederzeit ablehnen und verurteilen, ist klar, dass sie trotzdem selber Teil einer bis ins Mark rassistischen Gesellschaft sind. Das Deutschland des guten Tons findet sich selbst selbstverständlich so weltoffen, dass Rassisten immer nur andere sein können, meistens Personen, denen generell ein niedrigerer sozialer Status als der eigene zugeschrieben wird.

Dabei ist die, gern als Anstecknadel eigener Überlegenheit getragene, wohlanständige Ausländerfreundlichkeit oft genug ein lediglich halb gezähmter Rassismus, der von sich selbst nichts wissen mag. Er stigmatisiert durch Ignoranz, Gönnerhaftigkeit oder mildtätige Herablassung. Er kommt nicht einmal immer so diszipliniert höflich daher wie das strahlende Berufslächeln evangelischer Bischöfe und Bischöfinnen, sondern fordert die Dankbarkeit für das eigene Wohlwollen auch schon mal ruppig ein. Eine Begegnung unter Gleichen ist in Deutschland in den meisten Fällen so gut wie ausgeschlossen, wenn einer der zwei sich Begegnenden einen aus Mehrheitssicht abweichenden Nachnamen trägt, ein abweichendes Aussehen hat oder mit Akzent spricht. Dass jemand mit Migrationshintergrund (auch so ein, nach was-weiß-ich-für-welchen Nürnberger Gesetzen zustande gekommenes Wort!) schlicht und in schönster Normalität sein könnte, wer er oder sie eben ist, das ist hierzulande auch dem Teil der Mehrheitsbevölkerung, der sich tolerant und weltoffen wähnt, meist vollkommen unbegreiflich.

Sicher ist auch richtig, dass der Anteil der Leute, die schon im Buddelkasten nicht verstanden haben, weshalb sie miteinander zu fremdeln hätten, in Deutschland seit langem kontinuierlich wächst. Aber das Sagen haben diese Leute nicht, die Stadtviertel, aus denen sie kommen, sind nicht gut genug. Sprache und Sicht prägen deshalb andere. So ist zum Beispiel aus dem in den 80ern sehr gebräuchlichen Wort Einwanderer im offiziellen und, schlimmer, auch im normalen Umgangsdeutsch heute der Zuwanderer geworden, also ein Wort für jemand, der dazukommt, aber eben bitteschön nirgendwo hinein.

Abgesehen eben von besagter Ausländerkartei, in der er unausweichlich sofort und auf ewig landet, sämtliche Nachkommen mit eingeschlossen. Durch mentales Herabsortieren ganzer Bevölkerungsgruppen in die ihnen zugedachte Kartei können dann Ungeheuerlichkeiten zustande kommen wie die, dass die Polizei im Fall des Brandanschlags auf den Berliner Politiker Kocak den Namen des Anschlagsopfers in einem abgehörten Gespräch zwar erfassen, aber angeblich nicht buchstabieren und deshalb keiner Person zuordnen konnte. Und das, obwohl es Familiennamen in türkischer Schreibweise in Berlin seit über fünfzig Jahren gibt. In einer Häufigkeit im Übrigen, dass sie in sämtlichen Berliner Ohren längst mindestens ebenso gewöhnlich klingen müssten wie Nowak, Strack und Portulak. Wie viel unreflektierter Rassismus ist nötig, um nicht darauf zu kommen, dass ein Berliner Kotschak sich Kocak schreiben könnte? Und, im (wahrscheinlichen) Fall, dass es bei dieser Erklärung für polizeiliches Versagen lediglich um eine Schutzbehauptung der beim gefälligen Übersehen rechter Terroristen erwischten Beamten handelt: Wie groß muss das Vertrauen in den unreflektierten Rassismus der Mehrheit sein, um es mit so einer fadenscheinigen Ausrede überhaupt zu versuchen?

Dass der unreflektierte Rassismus der Mehrheit tief sitzt, bekomme ich durch meine Arbeit als Kursleiter in Integrationskursen immer wieder sehr direkt mit. Aufgeklärteste Kolleginnen und Kollegen von mir leisten sich die abenteuerlichsten Schoten, genau wie fachkundigste Autor:innen von Deutsch-Lehrwerken, bestwollende Nachbarn und Nachbarinnen meiner Kursteilnehmer:innen, engagierteste Lehrer und Lehrerinnen ihrer Kinder, sowie natürlich Passant:innen, Straßenbahnfahrer:innen, Behördenmitarbeiter:innen und und und. Meine Teilnehmerinnen und Teilnehmer wappnen sich mit Heiterkeit, Geduld und positiver Voreingenommenheit. Dass sie viele Gemeinheiten sprachlich noch nicht bis ins Letzte verstehen können, schützt sie, wenn sie erst anfangen, die Sprache zu lernen, wahrscheinlich noch eine ganze Weile vor größerem Verdruss. (Ohnehin trifft der Alltagsrassismus die Kinder der Eingewanderten emotional noch um einiges härter als diese selbst.) Derjenige, der ihre Geschichten nicht weglächeln kann, bin ich. Sie gehen mir im Kopf herum und ich weiß nicht, wohin mit ihnen.

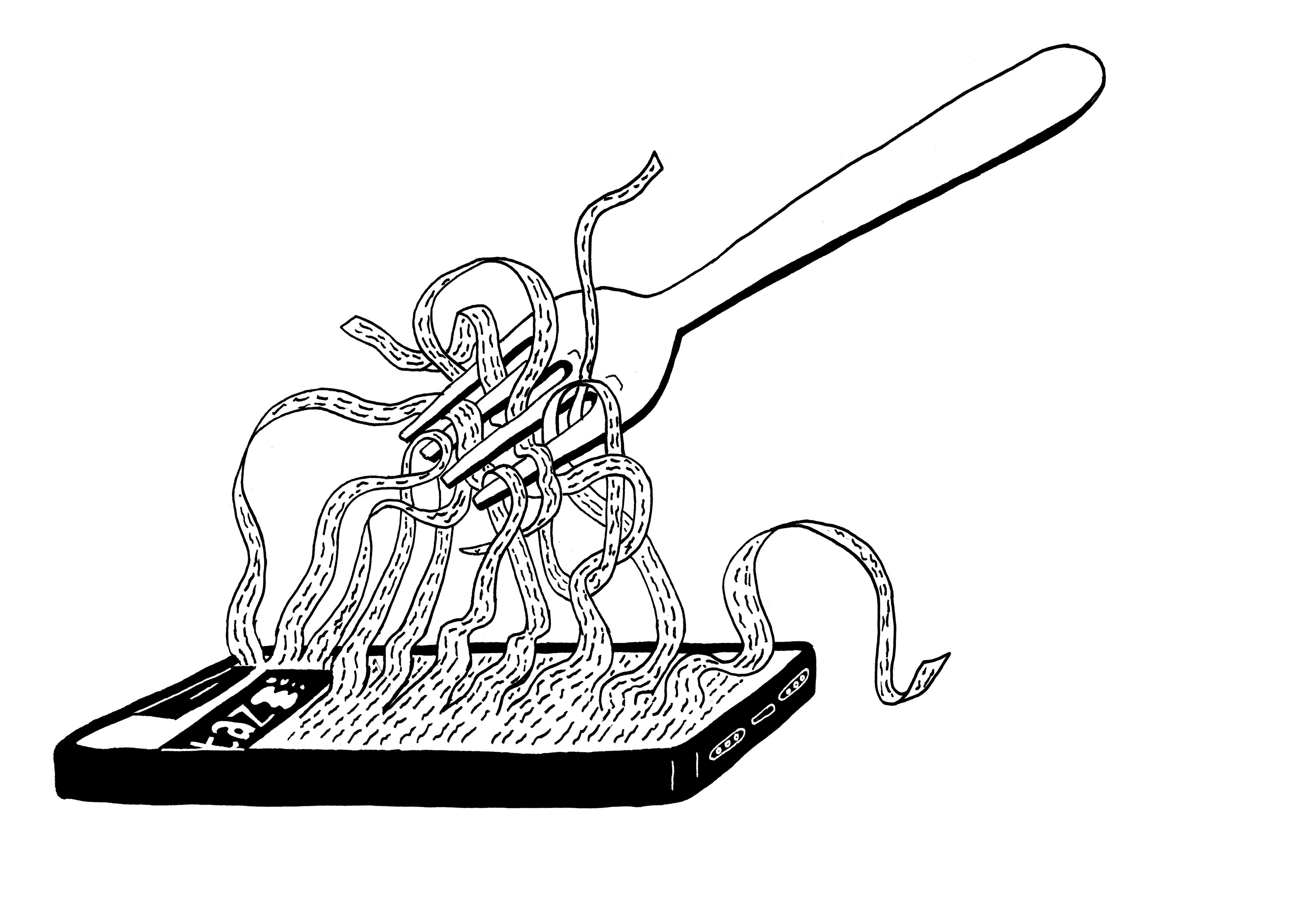

Wie so oft, brauchte es einen Anstoß von außen, bevor ich angefangen habe, aus solchen Geschichten einmal etwas zu machen. Diesmal war es ein Buch. Genauer das Buch Deutsch für Alle von Abbas Khider. Khider erzählt in ihm nicht nur von seinen Erfahrungen mit dem Erlernen der deutschen Sprache, sondern er skizziert, im Wunsch, allen zukünftigen Lernenden die Qualen mit sinnlos komplizierter deutscher Grammatik zu ersparen, auch ein praktikables Neudeutsch. Wobei er insgesamt und nach allen Seiten hin gnädig verfährt und gut die Hälfte sinnloser Grammatik, die mir mein Leben als Kursleiter vergällt, als akzeptabel schwierig durchgehen lässt. Natürlich habe ich sein Buch zuerst aus beruflichem Interesse als Deutschlehrender gelesen. Doch sobald ich zu den neudeutschen Textabschnitten des Buches gekommen war, fing es an, in mir zu arbeiten: Wie würde das Neudeutsch Abbas Khiders in einem Gedicht klingen? Und wen könnte man in diesem Deutsch sprechen lassen?

Gut, damit bin ich wieder am Anfang, nämlich dabei, dass ich mich an meinen eigenen Witzen schon ergötze, obwohl ich noch nicht wissen kann, ob sie auch funktionieren. Ich dachte: Wenn die unreflektierten Alltagsrassisten ihren Unsinn in Khider-Deutsch von sich gäben, würden sie sich nicht aufs Feinste selbst vorführen? Wäre es nicht entlarvend komisch, wenn meine Kollegin mit ihrer Messerangst, der Passant, der mit Akzent gegebenen Auskünften misstraut, oder der Allerwelts-Sprachdidaktiker mit seinen Ansichten über das Erlernen von Deutsch gezwungen wären, Neudeutsch zu sprechen?

Ich weiß nicht, ob irgendjemand außer mir das Ergebnis komisch findet und darüber lacht. Es war interessant, sich in Khiders Neudeutsch zu bewegen, mit jedem Gedicht ging es besser. Und das letzte der drei gefällt mir schon recht gut. Aber erheitert es? Vielleicht habe ich etwas ganz anderes herausbekommen, als ich herausbekommen wollte: Gleichgültig, wie und wohin das Deutsche sich entwickelt – und durch vermehrte Einwanderung wird es sich schneller ändern als zuvor – es wird sich damit dichten lassen, formvollendet, rhythmisch versiert und klangvoll wie eh und je. Wäre Abbas Khiders Neudeutsch das Deutsch der Goethe-Zeit gewesen, wäre Goethe immer noch Goethe – derjenige, der damit am besten dichtet. Die Genauigkeit, Richtigkeit und Schönheit der Sprache liegen nicht in ihrer vermeintlichen Reinheit, Veränderungen in ihr sind nicht gleichzusetzen mit Verfall. Die Sprache, als Ganzes genommen, ist darin nicht anders als die Gesellschaft, die sie spricht.

Vorbemerkung zum Verständnis: Khiders meiste Vorschläge erklären sich von selbst. Allerdings führt er auch vier neue Wörter ein: em, hick, ila und min. Em bedeutet sie im Singular; hick sich im Plural; ila nach und zu; min von und aus.

I habe nichts gegen die – Drei Gedichte in Neudeutsch ila Abbas Khider

Messerattacke (Lehrerin in de Integrationskurs)

Bin oft davongekommt um Haaresbreite.

I wollte sehen Sie, wenn Sie waern i.

E Tisch, nicht mehr, ist zwischen die und mi.

I bin e Frau und blond und hier i leite

e Kurs min zwanzig dunkel Maennerschoepfe.

Doch wenn da ploetzlich was blitzt in e Hand,

i sehs verschwinden, so e Gegenstand,

die Frauen still, mit Tuecher auf die Koepfe,

i durchgreif dann, weil Waffen sind verboten,

de Tasche wird geoeffnet mi, sofort,

i akzeptiere da kein Widerwort.

Wenns war kein Messer, bittschoen: Anekdoten.

Im Kurs, die einsehn es, i brauch Kontrolle,

die haben hick sonst alle in de Wolle.

Falschauskunft (ortsunkundig Tourist)

E Auskunft, bitte, ila Hauptbahnhof?

De Strasse links und dann, was i soll machen,

wie i entkomm jetzt? Die, kann sein: Kasachen

bemuehn hick schwer, es wird mi gleich zu doof.

Weil i muss fragen ohnehin noch mal.

Schon gut, sehr freundlich min Sie, i verstehe.

I frag bloß nicht direkt ganz in de Naehe.

Sie min die Augen, sonst es waer brutal.

E Frage, ila Hauptbahnhof? Gott, danke!

Man hoert doch gleich, e Mensch, min hier.

Em kennt ganz sicher bestens ihr Quartier.

Die warn nicht Schuld an de Verstaendnisschranke.

Doch i muss gucken kuenftig mehr genau.

Fuer mi die sahn min hier aus wie de Frau.

Lernverweigerer (Stimme min de Volk)

Wenn i geh ila Ausland, dann i weiß,

dass i muss lernen auch de Sprache, richtig?

Stattdessen die, die nehmens nicht so wichtig.

Es koennte kosten an de Ende Schweiß.

Obwohl doch niemand kann erzaehlen mi,

dass i erlerne nicht in e paar Tagen

de Grundwortschatz, um Alltagskram zu sagen.

De Wille ist schon halb de Was und Wie,

e Hosenboden und sich drauf gesetzt!

Und hoere dann, wie manche radebrechen,

als ob es waere schwer, mal Deutsch zu sprechen:

I dulde viel und bin kein Mensch, de hetzt.

Bloß hier i seh e Mangel an ihr Lernkultur,

hick ranzunehmen ist nicht ihr Natur.