Immer wenn ich eine postdramatische Aufführung besuche, ergreift mich ein eigenartiger Verdacht. Habe ich mich verlaufen? Ich sehe kuriose Bewegungen, etwas zwischen Geste und Tanz, aber doch nichts von beidem. Dann höre ich einen gekauderwelschten Text in einem Atemzug runtergerattert. Am Ende brüllt der Sprecher. Applaus. Wofür? Für die athletische Höchstleistung seiner Zungenmuskeln? Es folgt ein Diskurs, der an Seminare in der Universität erinnert. Ohne Praxis, ohne Realität, außerweltlich. Aus dem Hintergrund tritt eine Person hervor. Zittrige Unsicherheit ist ihr ins Gesicht geschrieben. Schamvoll erzählt sie von ihrem Leben. Man hat Mitgefühl. Gleichzeitig ist eine Nahaufnahme von der Person auf einer Leinwand zu sehen. Die Blicke bohren sich in jede Pore ihres Gesichts. Tenor: Jetzt untersuchen wir die Arbeiterin. Sie stellt sich als Reinigungskraft vor. Sie ist eine Expertin des Alltags, die mir wenig über dessen Zusammenhänge zeigen kann − weil sie den Alltag verkörpert. Sie ist Schau des Alltags. Wenn der Bildungsbürger nach Hause geht, soll er sagen dürfen: Seht ihr, ich höre den einfachen Leuten zu.

Dann atmosphärische Stille, Lichteffekte, Drehbühne, Überladung mit Technik, Foucault- oder Heiner-Müller-Zitate, dunkel. Ich fühle mich wie in einer Kunstakademie. Jeder will, aber keiner weiß, was. Überall wird probiert, experimentiert, und allem wird das Etikett „Kunst“ aufgeklebt. Wenn alles Kunst ist, was ist dann Kunst? Ich sehe kein Schauspiel, in dem das Ensemble gesellschaftlicher Verhältnisse vorscheint, sondern die Fetischisierung beziehungsloser Selbste, die zu Gunsten von neoliberaler Subjektivität den Menschen kassiert.

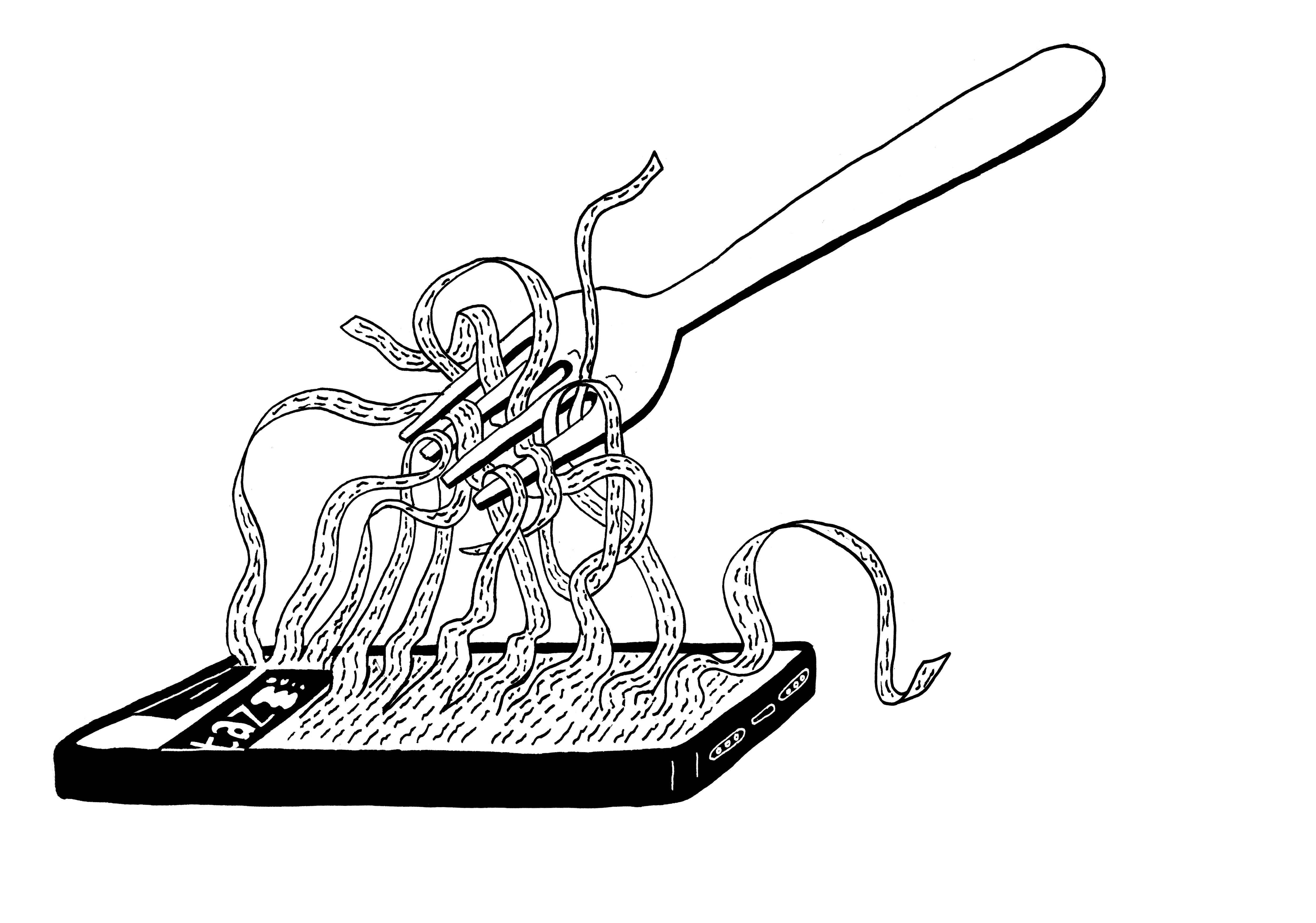

Postdramatische Aufführungen sind ausgedehntes Aufwärmen ohne Hauptakt – ein unendliches Präludieren, das über das eigene Versagen, Realität künstlerisch zu meistern, hinwegtäuschen soll. Theoretische Legitimation haben solche Formate vor zwanzig Jahren bekommen. »Postdramatisches Theater« von Hans-Thies Lehmann feiert Jubiläum. „Es hat uns den Hals gerettet“, sagt René Pollesch, Intendant der Volksbühne Berlin. Im Rückblick auf die Umbrüche im Theater seit Ende der 1960er Jahre stellt er 1999 in seiner Studie eine Verselbstständigung der Kunstmittel fest. Heute feiert das Buch weltweit Erfolg, ist deutscher Exportschlager und eine Bibel für die freie Szene.

Vor 50 Jahren zeichnete sich ab, dass experimentelles Theater auf die Veränderungen der Wahrnehmung, die die technische Entwicklung mit sich gebracht hat, reagieren würde. Das »Living Theatre« suchte Spielweisen mit Kontakt zum Publikum direkt auf den Straßen New Yorks. Die »Wooster Group« mobilisierte die Filmtechnik. Es folgten Events und Happenings, die handlungslosen Spielrituale von Robert Wilson. Die Performance eroberte die Bühnen. In Europa zirkulierten der Name Elfriede Jelinek und vor allem Heiner Müller: Postdramatische Theatermacher und Lehmann selbst rekurrieren heute auf ihn wie auf einen Messias. Der Theaterwissenschaftler Andrzej Wirth gründete 1982 das Institut für Angewandte Theaterwissenschaft in Gießen – mit Hans-Thies Lehmann, seinem wissenschaftlichen Mitarbeiter. Bei ihm lernten Leute wie René Pollesch, die Macher von »Rimini Protokoll«, »Gob Squad« oder »She She Pop«. Letzteres gin 1998 nach Berlin, als Lehman sein Buch schrieb. Später bezog sich die Gruppe auf ihn. Dann eröffnete 2003 das Hebbel am Ufer (HAU), in dem im November 2019 ein Symposium zum Jubiläum von Lehmanns »Postdramatisches Buch« stattfrand, bei dem »She She Pop« den missglückten Theatersport »Kanon« aninszenierte.

Das alles ist vor dem Hintergrund der konterrevolutionären Wende ab 1990 geschehen, die von der neoliberalen Radikalisierung des Kapitalismus begleitet wurde. Einen ideologischen Abdruck fand er im »Ende der Geschichte« von Francis Fukuyama, der das Ende aller Klassenkämpfe durch den Begriff „Postmoderne“ besiegeln wollte. Postdramatik ist ihre Cousine; sie verkündet das Ende aller Dramatik.

Theater ohne Dramatik ist wie Meer ohne Wasser. Solange es aber Flüsse gibt, trocknen Meere nicht aus. Die sozialen Konflikte nehmen zu, und die Dramatik ist eine Kunst, die die Einheit ihrer Notwendigkeit sinnlich erfahrbar macht – sie entspringt ihnen. Postdramatik aber ist unausgegorene Kapitalismuskritik. Ihr fehlen die Klassenerdung und der Blick auf die Klassenkämpfe. Trotz zwanzig Jahre und ungeachtet der Dämme, die die Postdramatiker mit errichtet haben – die Flüsse strömen. Man muss nur die Hände reinlegen.