Karin Baier (Regie) eröffnet Elfriede Jelineks neuen Theatertext »Lärm. Blindes Sehen. Blinde Sehen!« mit fünfzehn Minuten Dunkelheit. Der Theatersaal des Deutschen Schauspielhauses Hamburg wird zum Echoraum von nebeneinanderstehenden Aussagen, Meinungen und Behauptungen, die – mal leise, mal laut, mal in Loops, mal in Bruchstücken – auf das Publikum hämmern. Etwa: „Nur uns dürfen Sie glauben, wir haben es selbst gelesen.“ Oder: „Das Virus ist erfunden.“ Und Angela Merkels Appell: „Glauben Sie keinen Gerüchten.“ Aber auch Jana aus Kassel darf mal: „Ja, hallo, ich bin Jana aus Kassel, und ich fühle mich wie Sophie Scholl“. Typisch Jelinek. Bei ihr darf jeder, der Unsinn redet. Was dabei nicht selten vergessen wird: auch im Unsinn steckt Sinn.

Krise der bürgerlichen Öffentlichkeit

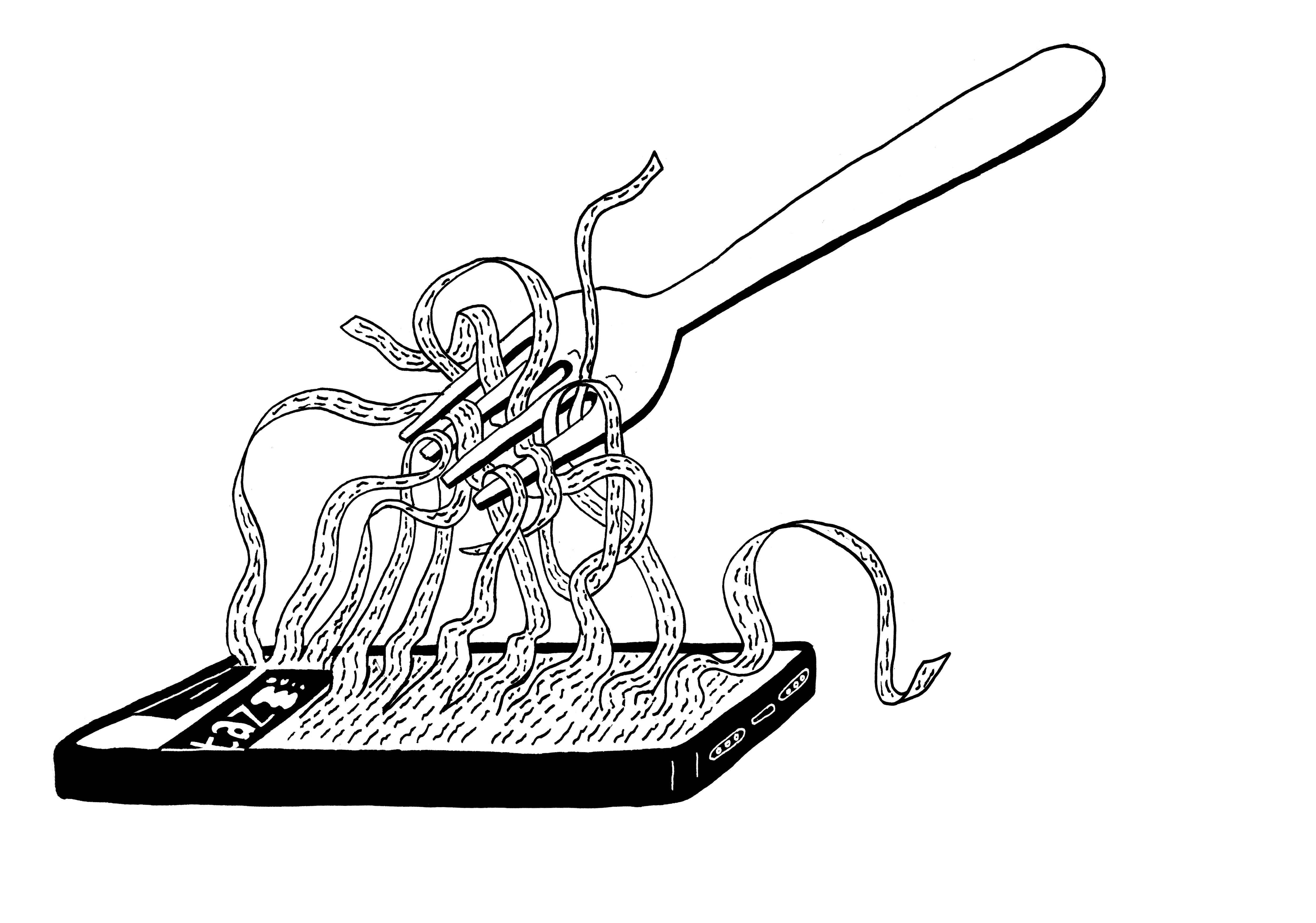

Lärm ist nicht das Aufdrehen von Lautstärke. Er ist, was Karin Baier von Anfang an deutlich macht, die Vielzahl zusammenhangsloser Stimmen, die sinnvernichtende Flut von Sprechen ohne Zuhören, das Aneinander-Vorbei-Zerreden. Der Regie gelingt, den digital vermittelten Medienraum als Turm von Babel zu stilisieren, allerdings erweitert um die Dimension totalitärer Sprachverwirrung, wie man sie in der Pandemie beobachten konnte. Die Dunkelheit erscheint als akustische Blackbox, in der man den Kopf hin und her bewegt, um zu erfahren, woher was kommt, bis man die Augen schließt, kapituliert und sich dem „anschwellenden Lärm“ hingibt.

Die von Jürgen Habermas in den 1980er Jahren mühevoll aufgerichtete Ideologie-Fassade vom „herrschaftsfreien Diskurs“ der bürgerlichen Öffentlichkeit fällt zusammen. Sie war schon immer bundesrepublikanische Fassade. Die virtuose Dekonstruktionstechnik Jelineks macht ihren Inhalt explizit. Hinter der Fassade zeigt sich ein Kampf von Wahrheiten und Realitäten – wobei der Begriff von Wahrheit und von Realität als eine Frage von Followern definiert wird. Die Aufführung konstatiert die Krise digital vermittelter Kommunikation. Sie ist durchzogen von Herrschaftsverhältnissen, doch wer herrscht, bleibt wie immer unklar.

Ja, es geht um die Corona-Rebellen, um Verschwörungstheoretiker, um Yoga-affine Esoteriker, um tollwütig gewordene Kleinbürger, um Staatsstreich-fantasierende Reichsbürger, um Mediziner als „Heilige“ statt Heiler, um Christian Dorsten beschimpft als „Seuchensprecher“, um Sexpuppen und toxische Männlichkeit, um den Schweinebaron Clemens Tönnies, um Antisemiten, um Mund-Nase-Bedeckungen, um Fleisch und um nackte Schauspieler und vieles mehr. Jelineks referenzgeblähter Textdschungel, der im eigentlichen Sinn des Wortes kein Theaterstück mehr ist, wirkt wie ein Sammelsurium aller pandemiebedingten öffentlichen Phänomene der letzten eineinhalb Jahre.

In der Tat ist die alltägliche Sichselbstgleichheit in der Pandemie die Bewegungsform der Rushhours gewesen, was die Aufführung deutlich macht und nach der schrittweisen Auflockerung des Lockdowns allen aufzudämmern scheint. Es ist – gequetscht in Ausgangssperre und Social Distancing – objektiv viel mehr geschehen, als man subjektiv wahrgenommen hat.

Die Luft ist raus

Baier verteilt Jelineks Text auf acht Schauspielerinnen und Schauspieler, denen man die angestaute Lust am Spiel durch die Wiederöffnung des Theaters anmerkt. Das ist hervorragend anzusehen. Doch die Kombination aus bombastischer Regie und der Achterbahnstruktur des Textes überhöhen die Spielweise derart, dass man streckenweise den Eindruck hat, in einem Kindergarten auf LSD zu sitzen, wo Teile des Publikums bei Wörtern wie „Muschi“ in Lachkrämpfe geraten. Schade um die Schauspierinnen und Schauspieler. Es ist natürlich ein wertvoller Genuss, Ernst Stötzner dabei zu beobachten, wie er das platte Weltbild eines Reichsbürgers selbstironisch entlarvt, indem er die Stirn runzelt und sagt: „Jetzt verstehe ich selbst nicht mehr, was ich sage.“ Auch zeugt Maximilian Scheidt von verführerischer Theatralik in der Rhetorik des Demagogischen, wenn er auf der Bühne poltert und brüllt, als wäre das Recht-Haben eine Frage zähnefletschenden Bellens wie bei Hunden. Ebenso kann man die Kraft und Präsenz von Julia Wieninger im Abschlussmonolog loben – man muss sie sogar loben, weil sie grandios ist, auch wenn es sich vielmehr um eine philosophische Vorlesung über Er-Scheinungen handelt, statt um das in Schau gestellte Spiel ästhetischen Scheins.

Wenn man jedoch ihren Ausruf ernst nimmt, der da lautet: „Machen Sie sich einen Begriff von dem, was hier geschieht!“, so stellt man fest, dass trotz der Bemühungen von Baier der Text begriffslos bleibt. „Irgendwann ist die Luft raus. Aufgeblasenes hält nicht ewig.“ Wenn das nicht gerade auf die Corona-Rebellen abzielen würde, ist man versucht, es auf die Aufführung selbst zu beziehen. Denn eins wird deutlich: Jelineks permanenter Versuch, Verwirrung mit metatheatralischer Verwirrung zu behandeln, ist inzwischen überholt und der Weltbemächtigung unfähig geworden, trotz oder gerade wegen der vielleicht ersten und letzten postmodernen Masse, als welche die Corona-Rebellen auftreten.

Ewiges Präludieren. Ewiges Kommentieren. Ewiges Wortgebrechen. Jelineks Stück kommt nicht ins Zeigen, erst recht nicht ins Aufzeigen, schreitet nicht über sich selbst hinaus, da das Stück an der Zeigbarkeit der Welt verzweifelt. Wenn die Welt aber nicht mehr zeigbar ist, was zeigt dann Theater? Die Antwort der Jelinek-Gemeinde wäre wohl, dass das Theater schon immer nichts anderes als das Theater gezeigt hat. Die Betonung liegt auf ‚nichts anderes‘ und das postdramatische Herz schlägt unverzüglich höher.

Seien wir aber ehrlich: »Lärm. Blindes Sehen. Blinde Sehen!« leidet an zu viel »Dialektik der Aufklärung«, zu viel »Jargon der Eigentlichkeit«, zu viel Miserabilismus. Da hilft auch nicht Homers »Odyssee« als mythologisches Gerüst des Abends, wonach die Gesellschaft gefangen in einer Odyssee sei und die Station des Odysseus bei der Zauberin Kirke, die die Griechin in Schweine verwandelt, die eineinhalb Jahre andauernde Pandemie darstellen solle. Der Text ist, wie nicht wenige Theatertexte der erfolgsgekrönten Elfriede Jelinek, wohlbekanntes und inzwischen langweilig gewordener Auswurf vom Grand Theatre Abgrund. Fluch oder Segen für die Regie? Schwierige Frage. Achselzucken. Dafür war es gut inszeniert.

Nächste Aufführungen 19., 20., 23, 29. Juni 2021