Anmerkungen zu dem DLF-Interview mit Nancy Fraser vom 29.05.2022

Nancy Fraser ist Professorin für „Philosophy and Politics“ an der New School for Social Research in New York. In der Bundesrepublik wurde sie Anfang der 1990er mit ihrer Aufsatzsammlung Widerspenstige Praktiken (Suhrkamp: Frankfurt am Main, 1994; engl: Polity Press: Cambridge, 1989) und ihren beiden Beiträgen in dem Sammelband Streit um Differenz (Fischer: Frankfurt am Main, 1993) bekannt. Frasers eigene Aufsatzsammlung druckte unter anderem Zeitschriftenbeiträge über Michel Foucualt, Jacques Derrida, Richard Rorty und Jürgen Habermas wieder ab. Der Aufsatz zu Habermas war eine gelungene Kritik der sexistischen (patriarchalen) Implikationen dessen Theorie über den Unterschied von sog. ‚öffentlicher‘ und ‚privater Sphäre‘ / von sog. System- und sog. Lebenswelt. Gegen Habermas‘ Universalismus zeigte Fraser u.a., daß es nicht möglich ist, das patriarchale Geschlechterverhältnis dadurch zu überwinden, daß die „Arbeiter-Rolle“ oder die „Kinderaufzieher-Rolle“ universalisiert wird, wenn diese als einander ausschließende Ergänzungen verstanden werden. Eine Überwindung des patriarchalen Geschlechterverhältnisses erfordere also vielmehr sowohl eine Veränderung der ‚Männer-‘ als auch der ‚Frauen-Rolle‘ – nicht eine Verallgemeinerung einer dieser beiden Rollen.

Von Max Webers „sozialer Schätzung“ zu Nancy Frasers Kritik der „Anerkennungspolitik“

Etwas später stellte sie die These auf, die von ihr so genannte „Anerkennungspolitik“ der neuen sozialen Bewegungen habe die Umverteilungspolitik der alten sozialen Bewegung (der ArbeiterInnenbewegung) verdrängt:

„Die ‚Kämpfe um Anerkennung’ sind rasant dabei, zum Paradigma der politischen Konflikte des späten 20. Jahrhunderts zu werden. Forderungen nach ‚Anerkennung der Differenz’ heizen Kämpfe von Gruppen an, die unter dem Banner der Nationalität, der Ethnizität, der ‚Rasse’, des Geschlechts und der Sexualität mobilisiert werden. In diesen ‚nach-sozialistischen’ Konflikten ersetzen Gruppeninteressen Klasseninteressen als Hauptmedium der politischen Mobilisierung. Kulturelle Herrschaft ersetzt Ausbeutung als grundlegende Ungerechtigkeit. Und kulturelle Anerkennung ersetzt sozioökonomische Umverteilung als Abhilfe gegen Ungerechtigkeit und Ziel des politischen Kampfes.“

Dies war allerdings – anders als sich manche MarxistInnen einbilden – weniger eine Aktualisierung des marxistischen Materialismus als vielmehr eine Rückkehr Max Webers Dualismus von Stand und Klasse.

Ständische Lage ist nach Weber „eine typisch wirksam in Anspruch genommene positive oder negative Privilegierung in der sozialen Schätzung, begründet auf:

a) Lebensführungsart, – daher

b) formale Erziehungsweise, und zwar

α. empirische oder:

β. rationale Lehre, und den Besitz der entsprechenden Lebensformen;

c) Abstammungsprestige oder Berufsprestige“.

Klassenlage ist dagegen nach Weber „die typische Chance

1. der Güterversorgung,

2. der äußeren Lebensstellung,

3. des inneren Lebensschicksals […], welche aus Maß und Art der Verfügungsgewalt (oder des Fehlens solcher) über Güter oder Leistungsqualifikationen und aus der gegebenen Art ihrer Verwertbarkeit für die Erzielung von Einkommen oder Einkünften innerhalb einer gegebenen Wirtschaftsordnung folgt.“

Während

▪ der Marxismus von einer (komplexen) Determinierung des Überbaus bzw. des Bewußtseins durch die gesellschaftliche Basis bzw. das gesellschaftliche Sein ausgeht

und

▪ sich der Streit zwischen dem Marxismus und materialistischen intersektionalen Ansätze darum dreht, ob es an der materielle gesellschaftlichen Basis nur die Klassen- oder auch andere gesellschaftliche Herrschafts- und Ausbeutungsverhältnisse gibt, zu denen jeweils auch spezifische ideologische / ‚Überbau-Phänomene‘ gehören,

▪ geht es bei Fraser um eine Art Kompromiß zwischen ideeller „Anerkennung“ bzw. „Schätzung“ (Weber) und materieller Umverteilung von Gütern und Einkommen.

Ein „Feminismus für die 99 Prozent“ in einer Gesellschaft, die nur zu etwas mehr als 50 Prozent aus Frauen besteht – wie soll das gehen?

2017 veröffentlichte Fraser mit anderen einen Streikaufruf zum internationalen Frauenkampftag und 2019 zusammen mit zwei der Aufruf-Ko-Autorinnen (Cinzia Arruzza und Tithi Bhattacharya) ein (aus einer einleitenden Passage sowie 11 Thesen + Begründung bestehendes) Manifest für einen Feminismus für die 99 Prozent.

Die der occupy-Bewegung zur Zeit der Immobilien-, Euro- und Finanzmarktkrise ab 2011 entlehnte 99 %-Parole ignoriert zweierlei: (1.), daß die herrschende (kapitalistische) Klasse weitaus mehr als nur die ein Prozent Banker und Broker umfaßt, daß (2.) aber Frauen in allen Klassen vom patriarchalen Geschlechterverhältnis betroffen sind.

Wenn „Feminismus für die 99 Prozent“ ausdrücken soll, daß Feminismus auch für die meisten Männer von Vorteil sei (bzw. sein solle), dann überträgt dies den Fehler des „kritisch-utopistische Sozialismus“ (MEW 4, 459 – 493 [490]) auf das Geschlechterverhältnis; dieser glaubt(e), „weit über jenen Klassengegensatz erhaben zu sein“; er wollte (will) „die Lebenslage aller Gesellschaftsglieder, auch der bestgestellten, verbessern“. Er appelliert(e) „daher fortwährend an die ganze Gesellschaft ohne Unterschied, ja vorzugsweise an die herrschende Klasse. Man braucht ihr System [= das philosophische System der „kritisch-utopistische“ SozialistInnen] ja nur zu verstehen, um es als den bestmöglichen Plan der bestmöglichen Gesellschaft anzuerkennen.“

Falls „Feminismus für die 99 Prozent“ dagegen nicht ‚für 99 Prozent der Bevölkerung‘, sondern ‚für 99 Prozent der Frauen‘ meint, dann ignoriert dies, daß weitaus mehr als 1 Prozent der Frauen zur herrschenden Klasse gehören, aber auch die Frauen, die zur kapitalistischen Klasse gehören, vom patriarchalen Geschlechterverhältnis negativ betroffen sind. Auch bürgerliche Frauen sind von Sexismus bis hin zu sexueller/sexualisierter Gewalt und von sexistischen ‚Rollenerwartungen‘ betroffen und gegenüber den Männern ihrer Klasse benachteiligt.

Das DLF-Interview: Ein loser Begriff von „Kapitalismus“, der auch unentlohnte Arbeit als kapitalistische Arbeit ansieht

Nun wurde Nancy Fraser fast eine ¾ Stunde lang vom Deutschlandfunk interviewt; Anlaß war, daß sie vom 14. bis 16. Juni die Walter-Benjamin-Lectures im Haus der Kulturen der Welt in Berlin halten wird – Thema: Three Faces of Capitalist Labor: Uncovering the Hidden Ties among Gender, Race and Class.

Der Deutschlandfunk faßt Frasers aktuelle These wie folgt zusammen: Ihre „zentrale These ist […], dass die feministischen, antirassistischen und antiimperialistischen Kämpfe unserer Zeit im Kern allesamt als Arbeitskämpfe betrachtet werden können.“

Für den Rassismus knüpft Fraser dabei an das Buch Black Reconstruction in America (1935) des schwarzen us-amerikanischen Soziologen W. E. B. Du Bois an:

„Wenn diese zwei Bewegungen [weiße und die schwarze Arbeiterbewegung / die (weißen) Gewerkschaften und der radikale Flügel der Anti-Sklaverei-Bewegung] erkannt hätten, daß Sklavenarbeit und freie Arbeit, daß die schwarze Arbeiterbewegung und die weiße Arbeiterbewegung verflochten und in einem gesellschaftlichen System miteinander verbunden waren, hätten sie dazu kommen können, gemeinsam für die Veränderung dieses Systems zu kämpfen. Es zeigt sich aber, daß der Rassismus der weißen Arbeiter dem im Wege stand.“ (ab Min. 7:31)

Konsequenterweise müßte dies zu einer Revision Frasers Unterscheidung von sog. „Anerkennungspolitik“ der neuen sozialen Bewegungen und Umverteilungspolitik der ArbeiterInnenbewegung führen – nämlich zur Anerkennung,

▪ daß auch die neuen sozialen Bewegungen nicht nur ‚ständische Wertschätzungs-Themen‘ i.S.v. von Max Weber, sondern auch materielle Anliegen verfolgt haben und weiterhin verfolgen

und

▪ daß das Problem nicht die sog. Anerkennungspolitik der neuen sozialen Bewegungen, sondern der Rassismus (und Sexismus) der weißen Lohnabhängigen ist.

Eine solche Revision und Anerkennung spricht Fraser in dem Interview aber nicht aus.

„problems, however they are differently experienced – problems, that all arise from one and the same social system“ (ab Min. 4:01)

Vielmehr wird die Wiederentdeckung der (sexistischen und rassistischen) Arbeit(steilung) nur als neuer ‚Dreh‘ verwendet, um Feminismus und Rassismus unterordnend in den Antikapitalismus einzugliedern:

„Die Probleme sind überwältigend. Und wie Sie sagen, gibt es etliche Krisen. Ich bin aber überzeugt davon, daß dies keine getrennten (not separate) Krisen sind, sondern daß sie miteinander verwoben sind und alle von ein- und demselben gesellschaftlichen System verursacht (generated) worden sind – das gesellschaftliche System, das uns die Klimakatastrophe beschert hat; das uns das Corona-Virus gebracht (brought) hat und Arbeit, Lebensstandard und politische Demokratie unterwandert (undermine) usw.“ (ab Min. 2:11)

An dieser Stelle kommen Rassismus und patriarchales Geschlechterverhältnis sogar nur als „usw.“ vor; bei Corona-Virus kommt Fraser sogar selbst etwas ins Lachen (Min. 2:34) (es sind unterschiedliche Dinge zu sagen, der globalisierte Kapitalisierung habe die Verbreitung des Virus erleichtert, oder aber: zu sagen, der Kapitalismus habe „uns das Corona-Virus gebracht“). Der ‚Real‘sozialismus hatte, solange er noch existierte, auch einiges zum Klimawandel beigetragen, und die Volksrepublik China (die – wie sie auch immer im einzelnen zu analysieren sei mag – jedenfalls nicht in gleicherweise kapitalistisch ist wie Vereinigten Staaten oder die Europäische Union) trägt weiterhin einiges zur Klimakatastrophe bei. Es ist also für eine ernsthafte Analyse geboten, zumindest zu unterscheiden zwischen der Frage,

▪ ob der Kapitalismus irgendetwas verursacht oder erzeugt

oder

▪ ob er es bloß vorfindet und ausnutzt; vielleicht verstärkt oder begünstigt. Im zweiten Fall ist es jedenfalls von analytischem Interesse (und für Ursachenbekämpfung notwendig), die tatsächliche Ursache zu identifizieren – statt sich bloß auf die ‚Verwobenheit‘ mit dem Kapitalismus zu kaprizieren.

Noch schwieriger verhält es sich mit der These, daß der Kapitalismus „Arbeit, Lebensstandard und politische Demokratie unterwandert“ (oder – vllt. besser übersetzt –: untergräbt).

▪ Zwar ist zutreffend, daß KapitalistInnen ein taktisches Verhältnis zur demokratischen Organisation des politischen Überbaus haben (das zeigten die historischen Faschismen; das zeigten die v.a. lateinamerikanischen Militärdiktaturen ca. der 1970er Jahre; und auch heute werden bestimmte Kapitalfraktionen sich nicht auf die Unterstützung rechtspopulistischer Kräfte beschränken, wenn ihnen noch rabiatere Mittel zur Durchsetzung ihrer Interessen nützlich erscheinen). Dies zu sagen, ist aber etwas anderes als pauschal zu sagen, ‚der Kapitalismus unterwandert die politische Demokratie‘.

▪ Ebenfalls fragwürdig ist die These, der Kapitalismus untergrabe den Lebensstandard. Mindestens erforderlich ist eine Klarstellung, woran „Lebensstandard“ gemessen wird und ob generell von Kapitalismus oder von seiner neoliberalen Gestalt die Rede ist.

Zu beachten ist auch, daß eine stärkere Polarisierung von Einkommen und Vermögen nicht zwangsläufig eine Abnahme von Vermögen und Einkommen der Ärmeren bedeutet; eine Verstärkung der Polarisierung findet auch dann schon statt, wenn Vermögen und Einkommen der Reicheren schneller wachsen als Vermögen und Einkommen der Ärmeren.

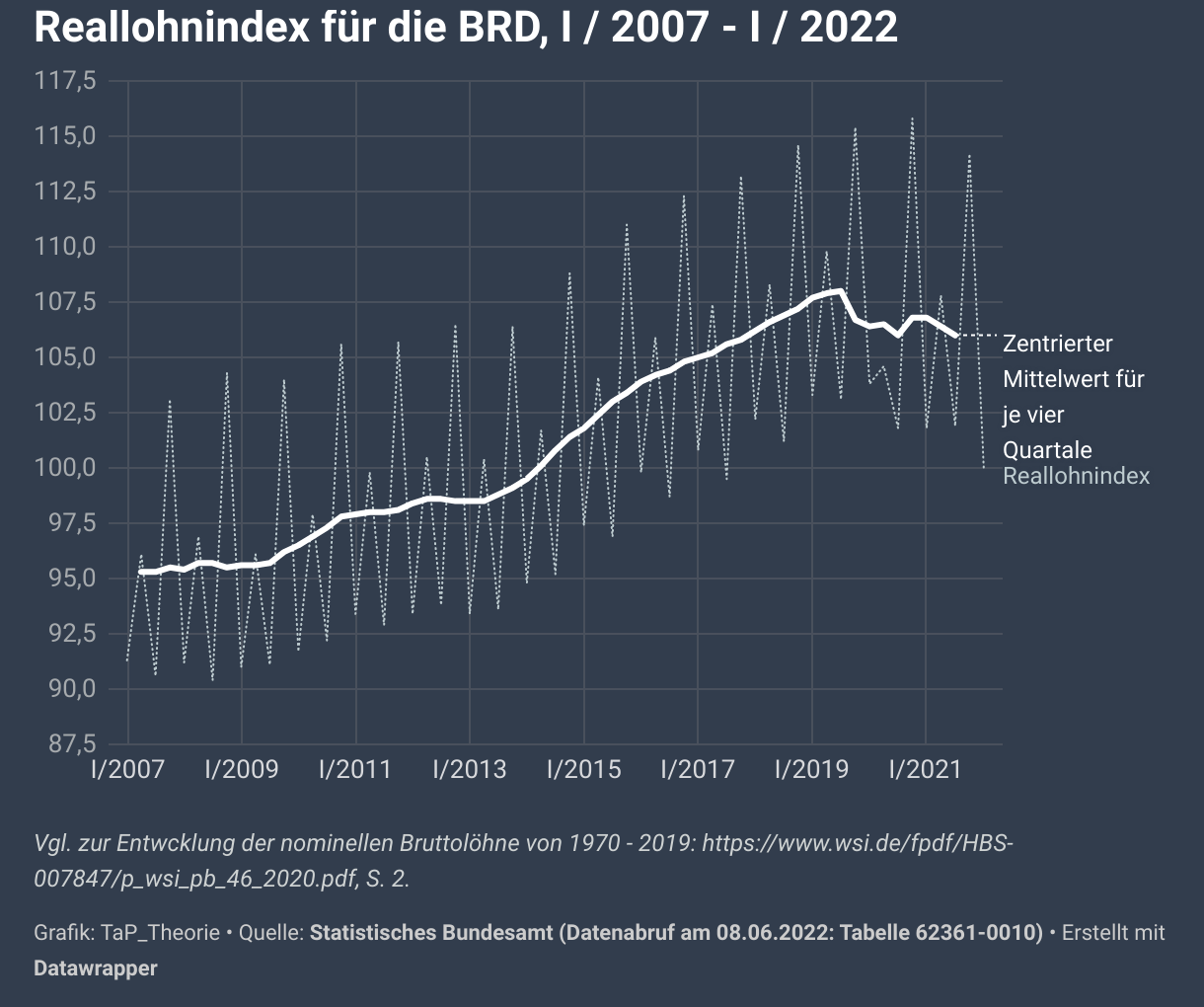

Jedenfalls in der BRD sanken die Reallöhne nur einige Jahre auf dem Höhepunkt des Neoliberalismus und stiegen dann wieder. (In den Vereinigten Staaten oder in UK z.B. mag dies anders sein.)

Insgesamt zeigt sich also ein Mangel an Differenzierung zwischen dem, was in bestimmten kapitalistischen Gesellschaften passiert, und dem, was durch die kapitalistische Produktionsweise verursacht wird. Außerdem sei ein Verdacht formuliert (der sich allerdings nur schwer belegen läßt): ‚Dem Kapitalismus‘ werden bestimmte negativen Eigenschaften angedichtet, weil (aus taktischen Erwägungen?) die wirklichen Charakterisika der kapitalistischen Produktionsweise nicht benannt und angegriffen werden:

▪ Jedenfalls gibt Fraser folgende – sehr enge – Definition von „Kapital“ bzw. „kapitalistischer Klasse“: „das Kapital – also der Klasse von Menschen, die große Unternehmen besitzen, Investoren usw.“ (Min. 17:37) Nach marxistischer Definition sind dagegen alldiejenigen KapitalistInnen, die fremde Arbeitskraft im Wege der Lohnarbeit ausbeuten – also auch KleinunternehmerInnen.

▪ Ab Min. 27:27 sagt Fraser: „Vielleicht wird irgendwann mal eine neue Form des öko-feministischen Kapitalismus möglich sein. Ich bezweifle das, aber ich kann nicht sagen, daß das vollkommen unmöglich wäre. Aber es geht darum, daß wir uns jetzt nicht darum den Kopf zerbrechen; laßt uns gemeinsam für die Dekarbonisierung der Wirtschaft eintreten; läßt uns die Prioritäten der gesellschaftlichen Reproduktion und des Profits umkehren. Laßt uns die Ausbeutung abschaffen. Laßt uns alldas tun – und dann später entscheiden, ob wir das nun Kapitalismus nennen oder nicht.“

Mir erscheint zum einen sehr zweifelhaft zu sein, daß sich alldiese Ziele erreichen lassen, ohne – auch begriffliche – Klarheit, wodurch denn die kritisierten Zustände und Verhältnisse hervorgerufen wurden und aufrechterhalten werden.

Und zum anderen zeigt, „die Ausbeutung abschaffen“ zu wollen, aber offen zu lassen, ob es sich dann noch um Kapitalismus handelt, klar ein nicht-marxistisches Verständnis von „Ausbeutung“ oder „Kapitalismus“ – oder beidem.

Auf das Geschlechterverhältnis kommt Fraser erst ab Min. 9:47 zu sprechen:

„Ich denke, daß sich über die Jahre unsere Perspektive darauf, was die kapitalistische Gesellschaft ist, verengt hat. Wir sehen sie nur noch im Hinblick auf die offizielle Wirtschaft, in der Löhne gezahlt werden, Waren hergestellt und verkauft werden und Profite gemacht werden. Demnach ist das, was in den Geschäftsbüchern der Unternehmen auftaucht, Kapitalismus. Aber was in den Familien passiert, in den communities passiert, was mit der Natur passiert und dem Staat oder dem politischen System, wird kaum im Zusammenhang mit dem Kapitalismus gesehen. Meiner Ansicht nach ist das ein Fehler.“

Hier zeigt sich zweierlei:

▪ Fraser versucht, dem Klassenreduktionismus – mehr oder minder – marxistischer Analysen dadurch abzuhelfen, daß sie den Kapitalismus-Begriff ausweitet.

▪ Dies aber um den Preis, daß der Kapitalismus-Begriff konturlos wird:

Der Kapitalismus ist aber weder alles Ökonomische noch gar alles Materielle, sondern eine bestimmte (Organisations)Form des Ökonomischen: Was die kapitalistische Produktionsweise auszeichnet, ist gerade der Tausch der Arbeitskraft als Ware gegen Lohn.

Weder ist jede Arbeit Lohnarbeit, noch gibt es Ausbeutung nur in der kapitalistischen Produktionsweise, noch ist jede Ökonomie kapitalistisch.

Hausarbeit und Kapitalismus

Letzteres ist nicht nur eine begriffliche Laxheit, sondern hat auch politische Folgen – Männer als Profiteure des patriarchalen Geschlechterverhältnisses und Weiße als Profiteure des Rassismus verschwinden aus der Analyse – und das Kapital erscheint nicht nur als Nutzießer der kapitalistischen Produktionsweise, sondern auch der beiden anderen Herrschafts- und Ausbeutungsverhältnisse.

„Ich würde argumentieren, daß man keine offizielle Ökonomie im kapitalistischen System haben kann, wenn man nicht gleichzeitig eine große Menge Arbeit und andere Aktivität und andere Formen von Reichtum hat, die sich in Bereichen befinden, die außerhalb der offiziellen Wirtschaft verortet werden, die diese aber unterstützen und stärken – also Beiträge leistet, die die Wirtschaft nach ihrem Normalstandard nicht bekommt.“ (ab Min. 10:58)

Derartige Reduktionen sind aber schon in den 1970er und 1980er Jahren von materialistischen und sozialistischen Feministinnen kritisiert worden – und Fraser trägt (jedenfalls in ihrem DLF-Interview) kein Argument vor, warum es richtig sein soll, hinter diese Kritiken zurückzufallen.

Der Ausdehnung des Kapitalismus-Begriffs wurde von Christine Delphy entgegengehalten:

„It is not because capitalism buys and exploits the labor power of the husband that, at the same stroke, it exploits the wife. That’s absolutely wrong. Obviously, she is exploited by her relations of production, not by those of her husband.“

Ich würde meinerseits etwas anders formulieren: Der Umstand, daß das Kapital / die kapitalistische Klassen (bzw. Angehörige derselben) die Arbeitskraft von Ehemännern kauft und ausbeutet, bedeutet nicht zugleich, daß der/die KäuferIn der männlichen Arbeitskraft zugleich auch die Ehefrau ausbeutet. Denn die Art der Ausbeutung der Ehefrau, wird nicht durch die Produktionsverhältnisse, in denen ihr Ehemann arbeitet, sondern durch die Produktionsverhältnisse, in denen sie selbst arbeitet, definiert.

Jedenfalls in Bezug auf die unentlohnte Haus- und Erziehungsarbeit ist auch nicht plausibel, daß der Kapitalismus oder die kapitalistische Klasse durch diese Arbeit außerhalb des Lohnarbeitsverhältnisses etwas bekommen, daß sie „nach ihrem Normalstandard nicht bekomm[en]“ würden. Denn das patriarchale Arrangement lautet: Männer werden weitgehend von Haus- und Erziehungsarbeit freigestellt; im Gegenzug stehen Frauen dem Arbeitsmarkt nur eingeschränkt zur Verfügung; die Männer erhalten einen sog. ‚Familienlohn‘, der es ihnen ermöglicht, Ehefrau und etwaige Kinder zu unterhalten.

Die kapitalistische Klasse spart dadurch weder etwas noch noch bekommt sie dadurch etwas geschenkt; sondern es handelt sich schlicht um eine bestimmte Verteilung von Arbeits- und Einkommensarten innerhalb der lohnabhängigen Klasse. Die Männer haben dagegen einen Machtgewinn dadurch, daß der ‚Familienlohn‘ durch ihre Taschen fließt und mehr Möglichkeiten/Freiheiten dadurch, daß sie bei der Verausgabung ihrer Arbeitskraft nicht an die Wohnung gebunden sind.

Sklaverei und kapitalistische Produktionsweise

Hinsichtlich der Arbeit von SklavInnen mag dies auf der Ebene der Kosten pro Zeiteinheit der Arbeitskraftverausgabung etwas anders sein: Baumwollplantagen-EigentümerInnen25, die SklavInnen einsetzten, mögen vielleicht weniger Kosten pro Stunde Arbeitszeit gehabt haben, als Baumwollplantagen-EigentümerInnen, die LohnarbeiterInnen einsetz(t)en.

Zwei Fragen sind allerdings offen:

▪ Vielleicht war die Arbeit der SklavInnen weniger produktiv als die von Lohnarbeit. (Jedenfalls dürfte es nicht an reiner Menschenfreundlichkeit der Weltgeschichte als solches liegen, daß sich sowohl die antike als auch die moderne Sklaverei nicht dauerhaft halten konnten – aber auch nicht durch die kommunistische Produktionsweise, sondern durch die feudale bzw. kapitalistische ersetzt wurden.)

▪ Außerdem ist fraglich, ob SklavInnen-EigentümerInnen ihren eventuellen Kostenvorteil (sofern es ihn denn pro Menge produzierter Baumwolle überhaupt gab) an die baumwoll-verarbeitenden kapitalistischen Betriebe weitergaben oder vielmehr selbst behielten.

Jedenfalls gilt auch hier: Die Arbeitskraft von SklavInnen wird innerhalb einer Produktionsweise (der Sklaverei) verausgabt, die von der kapitalistischen Produktionsweise zu unterscheiden ist – auch wenn sie mit letzterer in manchen Gesellschaftsformationen mit der kapitalistischen Produktionsweise koexistiert. (Die häusliche Produktionsweise, in der Arbeitskraft aus ‚Liebe‘ und ggf. gegen Unterhalt verausgabt wird, ist eine dritte Produktionsweise.)

Haus- und SklavInnenarbeit – notwendige Bedingung des Kapitalismus?

Gegen diese Argumente greifen Frasers – im folgenden zitierten – zutreffenden, aber ins Leere gehenden Hinweise nicht durch:

„Heute denken wir bei häuslicher Arbeit nicht nur an Tätigkeiten im Haushalt, sondern auch an alle Arten von care-Arbeit – also Kinder bekommen, sich um Kinder kümmern, sie erziehen, Alte und Kranke pflegen, Familienangehörige oder Freunde versorgen, einen Haushalt führen, eine Nachbarschaft pflegen, soziale Verbindungen aufrechterhalten. Alldas sind sehr wichtige Tätigkeiten. Wenn diese auf die eine oder andere Weise nicht verrichtet werden, dann hat man auch keine Arbeiter, die in die Fabriken gehen.“ (ab Min. 11:37)

In der Tat sind das „sehr wichtige Tätigkeiten“ – nur ist damit nicht gesagt, daß diese Arbeiten nicht auch außerhalb des Modells der ‚Hausfrauen-/Familienernäherer-Ehe‘ verrichten werden können. Wir sehen ja vielmehr, daß

▪ – jedenfalls in Kontinentaleuropa – krankenpflegerische und medizinische Arbeiten, die früher in öffentlichen Krankenhäuser geleistet wurden, mittlerweile in privatisierten Krankenhaus-Konzernen verrichtet werden (in den USA dürften sie dagegen schon immer stärker privat-wirtschaftlich organisiert gewesen sein);

▪ – jedenfalls in der BRD –, daß ein Teil der Pflegearbeit, die früher privat verrichtet wurde, seit Mitte der 1990er Jahre über die Pflegeversicherung teilweise vergesellschaftet ist; daß das Angebot an Kita- und Krippenplätzen (gegenüber dem alten BRD-Standard) – wenn auch langsam – erweitert wird;

▪ – ebenfalls in der BRD –, daß der Staat nicht mehr nur das ‚Hausfrauen-/Familienernäherer‘-Modell (via Ehegattensplitting), sondern nunmehr auch sog. haushalts-nahe Dienstleistungen steuerlich fördert.

Frigga Haug hatte bereits in den 1980er beobachtet: „die nordischen Länder [sind] auf dem besten Wege, große Teile des Reproduktionsbereichs zu vergesellschaften (auch bei uns nimmt Fertigkost, Kantinenessen, usw. als weitere Quelle des Profits stetig zu), ohne daß sie damit aufhören, kapitalistisch zu sein.“

Daß es trotzdem immer noch das ‚Hausfrauen-/Familienernäherer‘-Modell gibt, läßt sich nicht aus der kapitalistischen Produktionsweise erklären, sondern nur daraus, daß es neben dem kapitalistischen Klassenverhältnis ein patriarchales Geschlechterverhältnis gibt.

Fraser setzt dann ab Min. 12:28 mit einem weiteren Bezug auf Du Bois fort. Er liefere

„eine ähnliches Argument, worauf ich aufbaue und das besagt: Nicht nur die care-Arbeit, sondern auch die enteignete Arbeit / unfreie Arbeit – wenn nicht tatsächlich Sklavenarbeit, dann abhängige Arbeit oder halb-freie Arbeit, die nicht die einklagbaren Rechte und staatsbürgerlichen Ansprüche, die Arbeitnehmer eigentlich haben sollten – auch diese Arbeit ist essentiell. In Black Reconstruction erklärt er, daß die Sklavenarbeit schwarzer Menschen […] ein Grundstein des modernen industriellen Systems weltweit ist. Wenn man die ausgebeuteten oder versklavten oder anderweitig belasteten Menschen, die zum Beispiel Baumwolle produzierten, nicht gehabt hätte, dann gäbe es Manchester nicht, keine Baumwoll-Spinnereien im freien Norden. Diese Arbeiterinnen leisten einen fundamentalen Beitrag und den leisten sie sehr billig.“

Auch hier bleiben die oben schon angesprochenen Fragen (Produktivität der Arbeitskraft versklavter Menschen; Verhältnis von Mehrarbeit, die die Sklaven-EigentümerInnen aneignen, zur Mehrarbeit, die sich die EigentümerInnen der Baumwoll-Spinnereien aneignen) offen; außerdem heißt der Umstand, daß etwas in bestimmter Weise historisch geschah, nicht, daß es ausschließlich in dieser Weise geschehen konnte.

Worum es in Teil II gehen wird

Im zweiten Teil dieser Interview-Rezension wird es um Frasers Antworten auf fünf der sechs Fragen, die die Interviewerin, Simone Miller, in der zweiten Hälfte des Interviews stellte, gehen. Diese sechs Fragen lauten (wobei die Antwort auf die fünfte vierte Frage bereits im hiesigen ersten Teil besprochen wurde).

-

„Wenn Sie z.B. sagen, es kann keine Lohnarbeit geben ohne enteignete Arbeit – lassen Sie mich besser verstehen: Sind die Gründe für diesen Zusammenhang – aus Ihrer Perspektive – von wirtschaftlicher oder von politischer Natur? Ist es also die Politik, […] die Gesellschaft so formt, daß der Kapitalismus dann von diesen politisch vorgeformten Arbeitstypen profitieren kann? Oder ist es andersherum: Ist es der Kapitalismus selbst, der Gesellschaften in diese drei verschiedenen Arbeitsareale hineintreibt, und Politik verstetigt dann nur, was ökonomische Kräfte bereits bewirkt haben?“ (ab Min. 15:42)

-

„Würden Sie denn sagen, Rassismus und Sexismus sind soziale und politische Voraussetzungen für den Kapitalismus?“ (ab Min. 20:09)

-

„Haben wir es hier [bei dem Umstand, daß es in letzten Jahren mehr um sexuelle Gewalt, Abtreibung, den gender pay gap usw. als um gut bezahlte Sorgearbeit oder die Abschaffung des Kapitalismus ging] mit falschem Bewußtsein zu tun?“ (ab Min. 23:38 bzw. 23:26)

-

„Wenn wir also diese ganze unbezahlte oder schlecht bezahlte Sorge- oder care-Arbeit in unser kapitalistisches Lohnarbeitssystem integrieren würden, würde der Kapitalismus dann zusammenbrechen?“ (ab Min. 26:24)

-

„Die sogenannten Arbeiterklasse, Frauen und rassistisch diskriminierte Leute haben sich ja bislang nicht unter dem Dach eines gemeinsamen Arbeitskampfes versammelt, und sie tun es auch jetzt nicht. Aus einer historischen Perspektive nehmen sich diese drei Gruppen sogar oft als Gegner wahr – und gibt es dafür nicht öfter auch gute Gründe?“ (ab Min. 28:09)

-

„Dann kommen wir jetzt also zur Schlüsselfrage zurück: Was sind die wichtigsten Voraussetzungen, daß sich verschiedene soziale Gruppen als Verbündete mit gemeinsamen Interessen erkennen?“ (ab Min. 32:41)

Mit Fußnoten versehene Version dieses Artikels (Teil I und II als eine .pdf-Datei): http://blogs.taz.de/theorie-praxis/files/2022/06/Fraser_Alles_Kapitalismus_Teil_I_u_II_komplett.pdf (31 Seiten)

Korrekturhinweise:

Nach Veröffentlichung des Artikels wurden noch einige Tippfehler beseitigt, der markierte inhaltliche Fehler in der Ankündigung des II. Teils korrigiert sowie die .pdf-Datei des ersten Teils gegen eine .pdf-Datei des gesamten Artikels ausgetauscht. Aus diesem Anlaß wurden die Fußnoten aus der html-Version entfernt (und teilweise durch Hyperlinks ersetzt).