– Wie sich Götz Kubitschek zweimal in Wien blamiert hat – TEIL I

– Wie sich Götz Kubitschek zweimal in Wien blamiert hat – TEIL II

Weder Burschen in der Krachledernen noch Mädels im Dirndl sind unter dem historischen Glasfenster des Deutschen Schulvereins von 1880 zu sehen. Auch Studierende finden sich unter den zum Vortrag von Götz Kubitschek Versammelten nur wenige. Zum wiederholten Mal werden immatrikulierte Personen dringlich zum Eintrag auf einer Mailingliste aufgefordert. Die Aktion 451 leidet offensichtlich unter dem Fehlen angehender Akademiker·innen.

Fast alle neunzig Kundgebungsteilnehmer·innen haben es in die Fuhrmannsgasse 18a geschafft. Die Ultrarechten verwandeln sich auch an dem sicheren Ort in keine Horde biertrinkender, pöbelnder Glatzköpfe. Man und frau trinkt zwar Bier aus der Flasche, nimmt aber gesellschaftsfähig auf gepolsterten Stühlen Platz. Kubitscheks Gattin, Literatur-Redakteurin und Mutter von sieben Kindern, streift den schwarzen Pelzmantel ab und zeigt sich im roten Kurzrock. Bei jüngeren Damen fällt die Länge mini aus.

Als Zeremonienmeister entpuppt sich ein Mann, der sich auf der Strasse auffällig zurückgehalten hat: der bekannte österreichische Rechtsextremist Martin Sellner, ehemaliger Sprecher der quasi verbotenen Identitären, deren Corporate Design von den heimischen Behörden einkassiert wurde. Sellner faltet die Sonnenbrille von der Nase, tritt an das Pult und strukturiert mit zackigen Worten den Ablauf des weiteren Abends. Die Alten Herren sollen bitte zuerst Sitzplätze erhalten, dann erst die Füchse. Der Vortrag – das ist Sellners wichtigste Botschaft – muss rechtzeitig zu Ende gehen, damit Kubitschek von hier aus weiter in den FPÖ-Parlamentsklub eilen kann, wohin er gemeinsam mit dem AfD-Abgeordneten Jan Wenzel Schmidt geladen ist, um über den Meinungsterror der Linken zu schwadronieren.

Pseudokampf um die Wissensfreiheit

Dann wiederholt Kubitschek seine Schlauheiten. »Wäre ich im Besitz der Veranstaltungsmacht, hätte ich mich in der Universität Wien zugelassen und ein Podium gefordert, um mir die Deutungshoheit über ›Fahrenheit 451‹ zu entreissen«. In seinem Blog wird er ein paar Tage später frohlockend hinzufügen: »Aber der Schatten ist zu breit, die Linke und die Mitte können nicht mehr über ihn springen«.

»Wir müssen lesen«, wiederholt der Vortragende und schimpft auf all jene, die das nicht tun. Im weiteren präsentiert sich Kubitschek wie jemand, der seine Zuhörer·innen in ein geheimes Buch einweiht und ihnen Nachhilfeunterricht in Sachen Lektüre gibt. Vor der Universität ist es um die Umstände gegangen. In den Räumen der Österreichischen Landsmannschaft soll es um den Inhalt gehen, also um das, was es zur Dystopie ›Fahrenheit 451‹ zu sagen gibt.

Bradburys Werk sei eine »Waldgänger– und Waldläufer-Utopie«, weder rechts noch links, sondern vor allem gegen die Mitte. Dann spult der Redner senioral den gesamten Inhalt des englischen Romans herunter. Die Verstehensbemühung für das Buch bleibt dabei ausgesprochen flach: für Kubitschek geht es in dem Text vor allem um selbstständiges Denken in einer autoritären Gesellschaft, er zitiert Arendt und Thoreau, und er erklärt den Protagonisten, Feuerwehrmann Guy Montag, zu »einer Widerstandsfigur, die man nie wieder vergisst«.

Kenntnisse auf Wikipedia-Niveau

Anders als den ehemaligen Linksintellektuellen Frank Böckelmann und Henryk A. Broder fehlt Kubitschek jede stilistische Brillanz. In der Mitte des Vortrags muss er das Publikum fragen, wie man »Captain Beatty« richtig ausspricht. Die Einlassungen auf den Stoff bleiben wenig tiefschürfend, ja Kubitscheks Deutungshochheit über ›Fahrenheit 451‹ fällt erschreckend bescheiden aus. Im Wesentlichen interpretiert er die Dystopie, wie man es im Wikipedia-Eintrag zum Buch nachlesen kann: als Warnung an die Menschheit vor einem Rückfall in einen politischen Totalitarismus, der die freie Meinungsäusserung verfolgt und unerwünschte Wissensbestände rigoros eliminiert.

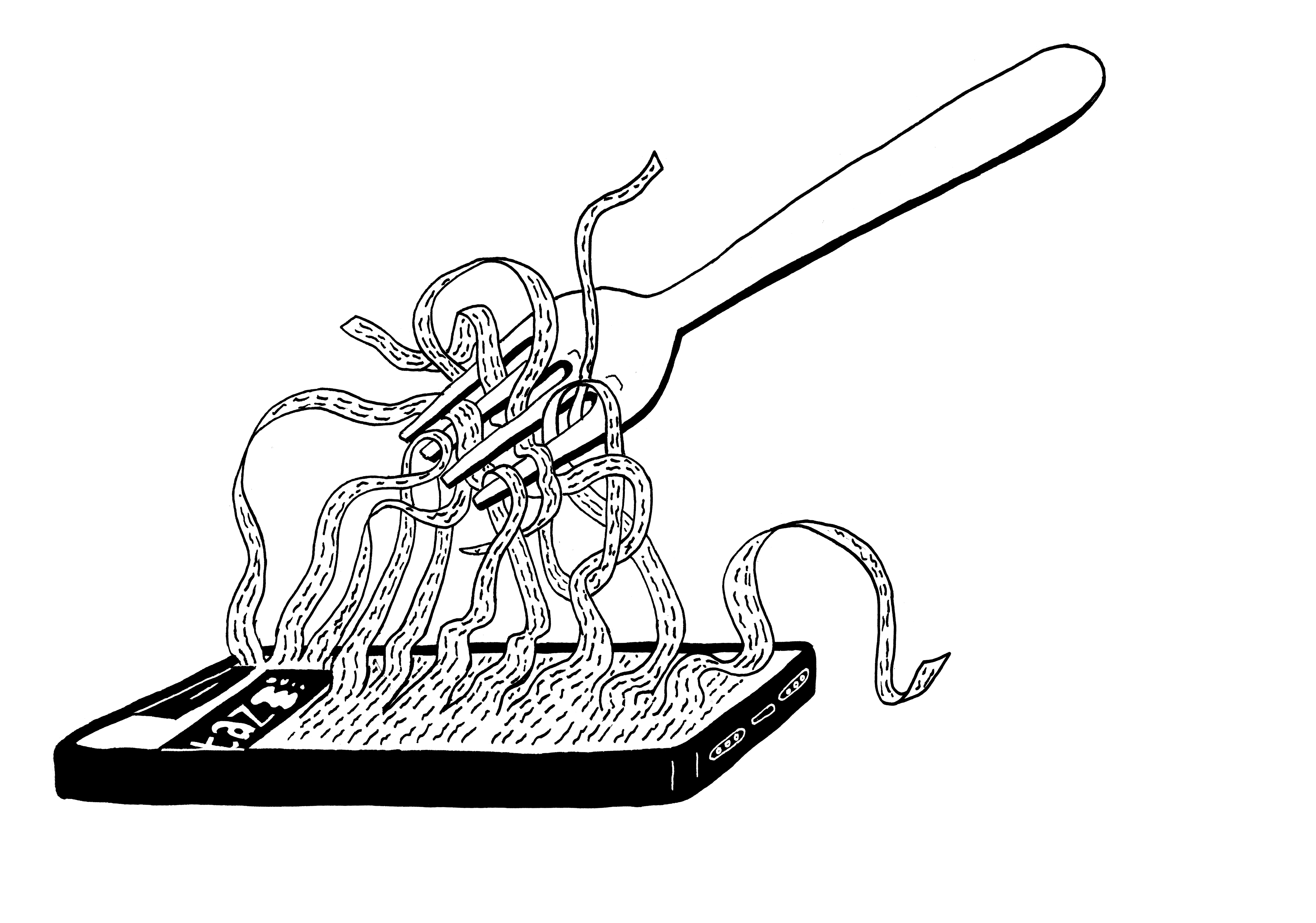

Diese Interpretation wäre jedem Oberschüler zuzutrauen, aber schon auf den Wiener Volkshochschulen enthielten sich die Zuhörer·innen des Applauses. Die im Saal versammelte Gefolgschaft lauscht denn auch mehr höflich als gebannt. Zwei Mittzwanziger vor mir daddeln auch dann noch weiter ungeniert auf ihren Mobiltelefonen, als Kubitschek gegen die Häppchenkultur der »Asozialen Medien« zu Felde zieht.

Ahnungslose Klassiker-Lektüre

Es gilt keine Lernkurve an diesem Abend nehmen, weil der Vortragende über die Handlung hinaus schlicht nichts über Werk und Autor weiss. Kubitschek weiss zum Beispiel nicht, dass es Ray Bradbury in seinem ikonografischem Werk nie um staatliche Zensur und Totalitarismus gegangen ist. Der hochgeschätzte Pulitzer-Preisträger von Los Angeles erklärte bis zu seinem Tod wiederholt, dass er auch keine Reaktion auf Senator Joseph McCarthy geschrieben hat, dessen Ermittlungen Millionen Menschen in Angst und Schrecken versetzt und ihre Kreativität erstickt haben. Laut seinem Schöpfer ist ›Fahrenheit 451‹ ausdrücklich eine Geschichte darüber, wie das in den 1950-Jahren aufkommende Fernsehen das Interesse am Lesen von Literatur zerstört.

Bereits 1951 hat Bradbury einen »wachsenden Mangel an Aufmerksamkeit« durch das Medium Radio beklagt. TV galt ihm in Form der damals üblichen 7-Zoll-Bildschirme in Schwarzweiss überhaupt als Opiat. Im Buch werden Wände zu Bildschirmen und Schauspieler·innen zu einer »Familie«, welche die Fans mit Vornamen ansprechen. Bradbury erzählt, dass die Menschen die Bücher zunächst komprimieren und immer mehr beleidigende Passagen entfernen, bis schliesslich nur noch Fussnoten übrig bleiben, die kaum jemand liest. Erst nachdem die Medienkonsumenten aufhören zu lesen, setzt der Staat Feuerwehrleute ein, um Bücher zu verbrennen.

Das passt nicht zur heute gängigen Lesart des Bestsellers! Obendrein hat sich Bradburys These ja medienhistorisch als vollkommen falsch erwiesen. Das Fernsehen hat Belletristik und Sachliteratur nicht geschadet, sondern im Gegenteil: ihr zu einem Aufschwung beim Publikum verholfen, den sie aus eigener Kraft nie erreicht hätte. Heute wird in jeder zweiten Sendung der Hauptnachrichten des ORF ein Buch samt der Verfasser·in vorgestellt; kein Sender kommt ohne ein Format für Rezensionen und Bücherpalaver aus.

Kubitscheks Totalitarismus-These wird für kenntnisreiche Zuhörer·innen nicht schlagend, weil sie fragwürdig und falsch ist. Und sie wird für Uninformierte nie zu einem Gewinn, weil er sie zu weit auffächert. »›Fahrenheit 451‹ ist kulturkritisch«, versichert der Redner, »das Buch steht in der Tradition hilfloser Technik- und Gesellschaftskritik und kann vereinnahmt und als Chiffre besetzt werden«. Noch mehrmals lässt Kubitschek diesen elitären Kulturpessimismus durchblicken. So beklagt er, dass sich der Durchschnittsmensch auch in Ländern wie Serbien und Ungarn, »die identitär viel besser dastehen«, nicht vom Durchschnittsmenschen in Wien, Chicago oder Leipzig unterscheide.

Lust an der politischen Vereinnahmung

Hellhörig lauschen die Anwesenden eigentlich nur auf Nebensätze und Zwischenbemerkungen, etwa wenn Kubitschek mit dem neonazistischen Zahlencode 88 für Adolf Hitler spielt (das Publikum lacht), oder wenn er bewusst Doppelbotschaften setzt. So sagt er: »Wichtig ist, dass wir Dinge vereinnahmen«, und fügt sofort hinzu: »obwohl das auch eine Anmassung ist«. In diesem kaum glaublichem Simplismus, in gewollter Dunkelheit nistet das Sinistre.

»Unsere Uni, unser Land!« – mit welcher Berechtigung denn, bitte? Was Kubitschek an der Universität hätte vortragen wollen, hat dort aus Qualitätsgründen nichts zu suchen. Natürlich wäre es ein fruchtbares Thema, warum Kulturkritik immer hilflos ist, warum sie bei den frühen Grünen einst eine immense Rolle gespielt hat und von der woken Linken unserer Tage nicht einmal mehr im Ansatz bedacht wird. Doch Kubitschek und seine Akteure verstehen sich als ideologische Wegbereiter eines gesellschaftlichen Rechtsrucks, der autoritär-nationalistische Vorstellungen in reale Politik umsetzen will. Sie versuchen seit Dezember 2019 die Identitäre Bewegung neu zu erfinden, wollen »den Dreh rauskriegen«, um die grassierende Konsenskultur zu sprengen.

Verstecktes Marketinginteresse der Ultras

Was sich an dem Tag in Wien regt, tut es unter dem Anspruch eines uneingestandenen Grundes, den man sich selbst nicht eingesteht oder den die Akteur·innen selbst vielleicht gar nicht kennen. Das Ziel rechter Brückenschläge ist politische Einflussnahme durch eine Allianz aus Identitären, völkisch Nationalen und Freiheitlichen. Doch dahinter wirkt ein handfestes ökonomisches Interesse. Das politische Ziel deckt sich mit der Marketingkampagne eines kleinen Familienunternehmens in der deutschen Provinz, das die Strategie verfolgt, mithilfe der nie statt gehabten Konservativen Revolution einen Haufen von politischen Hassadeuren den rechtspopulistischen Parteien anzudienen und dabei geschäftlich mitzuschneiden.

Nach dem 17. November berichtete die anonyme Aktionsgruppe auf Instagram: »Die Aktion 451 war im ganzen Land in den Schlagzeilen. Ein Fuss ist in der Tür der Uni. Die Uni als Linker Safespace muss beendet werden. Wir werden nicht ruhen, bis alle Universitäten tatsächlich sind, was sie sein sollen: Orte der freien Debatte und freien Lehre!« In dem Gebell stimmt nicht eine einzige Information, weder die Schlagzeilen, noch der Fuss in der Tür, noch die Unfreiheit der Lehre.

»Es gibt keine Alternative im Etablierten«, lautete die Parole Kubitscheks. Das Widerständige müsse an allen Orten gestärkt werden. Die taktische Anonymisierung solcher Aufrufe dient dem Zweck der Verschleierung – aus Angst vor öffentlichem Druck und Repression. Durch gelegentliches Gesichtzeigen versucht die neue Generation der Extremisten über eine sportliche Inszenierung junge Männer in eine »neurechte« Erlebniswelt hinein zu ziehen.

Kein Anspruch auf Intellektualität

Mit dem Aufruf zum Tabubruch, zum gezielten Regelverstoss und zum Rechtsbruch, also in zivilem Ungehorsam »jenseits geltender Gesetze zu handeln«, sowie mit der respektlosen Vereinnahmung kultureller Werke als »politische Waffe« folgt die Aktion 451 nicht, wie sie behauptet, den Denkfiguren von Gramsci und Gene Sharp, sondern den Kampfmythen der frühen faschistischen Bewegungen im 20. Jahrhundert. Dass in Europa eine heterogene Riege von Linksintellektuellen wirkt, deren Spektrum von Linksliberalen, Sozialdemokraten, Grünen und Kommunisten bis Radikalen und Militanten reicht, setzt die notwendige Abgrenzung des konservativen Lagers von seinen autoritären Rändern nicht ausser Kraft.

Die Frage, ob Kubitschek den Titel eines »Rechtsintellektuellen« beanspruchen darf, ist nach seinen Lügen zu der Strassenattacke und der Demonstration literaturgeschichtlicher Ahnungslosigkeit hinreichend beantwortet. – Nein, der Kleinverleger ist weder ein raffinierter Akteur noch ein kluger Denker. Kubitscheks intellektueller Horizont reicht nicht einmal an die Ständestaatler Othmar Spann und Eric Voegelin oder an den rechtsnationale Publizisten Dominique Venner heran, der in Frankreich mit dem Schuss einer Kugel in den eigenen Kopf ein kulturkämpferisches Fanal gesetzt hat.

Was tut dieser Apostel einer neuen Ordnung? In einfacher Sprache gesagt: Heute, wo die Zeitumstände aus dem Gleichgewicht sind, senkt er seine Wurzeln nicht tief und wartet ab, er bewahrt sein bescheidenes Wahrnehmen und Wissen nicht, sondern putzt es in minoritären Scheindiskussionen heraus und trägt so zur Verminderung der Tugend bei.

Opferwettlauf im Meinungsklima

Von der nicht medienöffentlichen Veranstaltung in den Klubräumlichkeiten der Freiheitlichen erfahren wir die Details aus den Parteikanälen. Generalsekretär Christian Hafenecker betonte schon im Vorfeld, die FPÖ sei eine offene Partei auf demokratischer Grundlage. »Dazu gehört eben auch, verschiedenste Stimmen sprechen zu lassen und sich mit aller Kraft für das freie Wort einzusetzen und Auftrittsverbote und Redeverbote zu bekämpfen«. Am Abend zeigte sich Hafenecker schockiert über die Vorkommnisse vor der Universität. »Man sieht wieder einmal deutlich, von welcher Seite in diesem Land die Gewalt ausgeht«. Die Gewalteskalation hätten allein zwei Politikerinnen von SPÖ und Grünen zu verantworten, »die zwar immer von Toleranz und Meinungsfreiheit predigen, im selben Atemzug aber alles verbieten wollen, was nicht ihrer Gesinnung entspricht«.

Um sich abwechselnd als Warner und als Repräsentant einer Mehrheit zu inszenieren, diskutierte der Brandstifter Kubitschek vor Nationalratsabgeordneten über »Linksextremismus als wachsende Gefahr«. Mit dieser Öffnung hat die FPÖ der Demokratie keinen Dienst erweisen. Nein, sie hat ein gesellschaftliches Klima, in dem rassistische, biologistische und ethnopluralistische Sichtweisen bagatellisiert werden, weiter befördert.

Kubitscheks Vorstellung eines neurechten Milieus von selbstdenkenden und sich selbst ermächtigenden Individuen hält als verlegerisches Projekt seit Jahrzehnten an und ist von der Faszination zur Monomanie fortgeschritten. »Kubitschek verglich den Aktionismus des versammelten linken Establishments im Resümee treffend mit dem Verhalten von Schmeissfliegen«, berichtet anonym die Plattform Der Status in einer Lobeshymne auf den »patriotischen Verleger«, der sich von den »Systemparteien« nicht habe »mundtot« machen lassen.

Wie politische Abgrenzung funktioniert

Was also ist am 17. November geschehen? Für die Ultras war der »metapolitische Tag« (Martin Lichtmesz) eine Bekanntheitssteigerung zum Zwecke der Versilberung. Die FPÖ aber leistete erneut einen demokratiepolitischen Offenbarungseid. Denn sie ist so lange keine vollwertige und mehrheitsfähige politische Partei, als sie sich im Diskurs nicht nach beiden Richtungen hin abgrenzt, nach links und nach rechts. Politisch vorgehen heisst, sich gemeinsam gegen fast Richtiges und gegen total Falsches abgrenzen. Ein Bekenntnis alleine genügt nicht.

Es ist nun schon wieder Jahrzehnte her, dass österreichische Intellektuelle wie Volker Kier in dieser Partei gewirkt und der Kreuz & Querdenker Günther Nenning öffentlich mit ihr debattiert hat. Jörg Haider stellte Rechtsblinkern wie Lothar Höbelt den Schriftsteller Peter Sichrovsky in den eigenen Reihen gegenüber. Für die politische Konkurrenz bedeutete das damals gar nichts, die schäumte naturgemäss; doch die Ewiggestrigen verstanden sehr gut, dass ihre Stunde geschlagen hatte.

Vor einiger Zeit hat der thüringische AfD-Landesvorsitzende Björn Höcke erklärt, dass er sein »Geistes Manna« aus der sachsen-anhaltischen Gemeinde Albersroda beziehe. Es gibt in Österreich keinen Grund, ihm das nachzumachen. Nur in Ermangelung einer lebendigen Diskussionskultur übernimmt die Kickl-FPÖ heute von extremistischen Einflüsterern die Botschaft, mit Bewunderungsadressen an die mythische Konservative Revolution sei jene geistige Hegemonie über den Stammtischen zu festigen, die sie durch ihre Oppositionsarbeit bereits erreicht hat. Dieses Manöver wird nicht einmal funktionieren, wenn bei der nächsten Wahl der nationale Rechtsruck vollzogen ist.

Gibt es denn heute noch bedeutende Intellektuelle, die bereit sind, die Grundlagen der westlichen Lebensweise in Frage zu stellen? Ja, es gibt sie, und möglicherweise gibt es überhaupt nur mehr solche. Bruder Franziskus spricht für die Armen, Hartmut Rosa für die gesellschaftliche Ausrichtung auf das Gemeinwohl, Christian Marazzin über die Gewalt des Finanzkapitalismus, Žižek posiert mit dem Begriff der Klasse, Sloterdijk verdammt unsere Zurichtung zum Menschenpark, Dan Diner warnt vor der Tilgung Hitlers aus dem historischen Gedächtnis, Eva Illouz zeigt die emotionale Katastrophe des Datenkapitalismus auf, Amia Srinivasan die Folgen der »Roboter-Apokalypse«.

Zu keiner der angesprochenen Herausforderungen liefert der ultrarechte Diskurs einen Funken Konstruktives. Vielleicht hören wir zur Beruhigung mal den Blues ›Né Nana‹ auf der Kamale Ngoni, der pentatonischen Kora mit 14 Saiten, gespielt von Abou Diarra. Malische Klänge aus dem XXI. Pariser Arrondissement im Jahr 2016. Ganz Europa wird 2050 so klingen, wenn 2,4 Milliarden Afrikaner·innen 450 Millionen Europäern und Europäerinnen gegenüber stehen und der Migrationsdruck an der Haustür fünf Mal stärker ist als der heute von Lateinamerika via Mexiko auf die USA.

© Wolfgang Koch 2024

Was soll das heißen? Ich höre diese Musik sicherlich nicht. Wollen Sie uns nun noch unsere Kulturschätze verbieten?