Es war jene Art von Restaurant, die man für üblich, entlang der ausgefegten Strandpromenaden in den kleinen verschlafenen Fischerörtchen des Südens antraf. Jene Art, die wie der betörende Gestank des Titanwurzes die Fliegen, ausschließlich seine Wirkung auf zahlungskräftige Touristen beschränkte und diese in die Falle tappen ließ.

Ich gehörte zu jener Gattung. Mein zwölfter Kaffee. Die zwölfte Mittagsstunde. Seit einem Dutzend Tagen verharrte ich auf der italienischen Ferieninsel.Ich war allein verreist und hatte soweit niemanden bei mir. Um mich deshalb in Sicherheit zu wiegen, schlenderte ich tagein tagaus in die gleiche Fischstube, um Gesichter zu sehen, um Gesichter zu hören. Die Art von Gesichtern, denen ich ursprünglich entfliehen wollte. Ich war eben allein. Man klammert sich doch stets wieder an das Gewohnte, sobald es sich erst einmal abschütteln ließ.

Heute war ich zum ersten mal abends da. Das Kerzenlicht flackerte. Es war bereits frühzeitig dämmrig geworden, die schwarzen Wolkenberge klebten an den Gipfeln des kleinen Gebirgskammes, der über dem Eiland thronte. Die geölten Holzplanken unter meinen Füßen rochen noch nach der synthetischen Politur. Nippesfiguren von Delfinen und sonstigem Meeresgetier dekorierten die Fensterbänke des Lokals, das von salzzerfressenen Holzpflöcken gestützt in das Hafenbecken hinausragte. Über meinem Haupt hing ein präparierter Riffhai, Perlenketten und andere maritime Staubfänger. Eigentlich hatte ich eine Vorliebe für diese Form des Kitsches, vielleicht war dies zumindest der Anlass, der mich immer wieder aufs Neue in die überteuerte Pinte zog. Ich fühlte mich hier beinahe wie in der Kajüte von Calico Jack Rackham oder so, wie ich mir diese in romantischen Piratenabenteuern vorstellte. Dabei spielte es für mich nicht im geringsten eine Rolle, dass ich in Italien und nicht in der Karibik war.

»Wie lange sind sie noch hier,« der Ober rieß mich aus meinen Gedanken. Er schien mich mittlerweile zu kennen.

Sein Deutsch war grandios, doch seine kalten Augen schienen nicht so recht zu seinem falschen Lachen zu passen.

»Weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, vielleicht für immer.«

Er presste ein falsches Lachen heraus. Dummkopf, meine Antwort war nicht lustig, entsprach der Wahrheit. Ich konnte es ihm nicht verübeln, würde mir genauso gehen, wenn ich den ganzen Tag irgendwelche Tölpel bedienen müsste, die dachten, dass ihr Geld, Gebieter der Freundlichkeit ist und die auch noch so etwas wie Dankbarkeit über ihre bloße Anwesenheit erwarteten.

Von dieser Überlegung erzürnt, orderte ich den süßen Landwein des Hauses.

Mein Essen wurde serviert. Es hielt was der Preis und die fehlende Anwesenheit von Einheimischen versprach.

Wieso konnte er nicht differenzieren, wieso setzte mich dieser Geck bloß mit den anderen gleich. Die merkten ja noch nicht mal, dass sie regelrecht über den Tisch gezogen und die falschen Floskeln nur eingesetzt wurden, damit noch ein paar Münzen als Trinkgeld über den Tisch rollten. Der Ober trug dick auf. Sicherlich belustigte ihn die ganze Vorstellung und er prahlte damit vor seinen Kumpanen, wenn sie nachts, nach der Schicht die Zeche prellten und feudal in den verwinkelten Gassen der Stadt speisten. Die Gassen, wo die guten Kneipen beherbergt waren. Die Gassen, in die niemals einer von uns einen Fuß setzte. Ich orderte eine weitere Kanne des süßen Weines.

Ein fernes Donnergrollen war zu vernehmen. Es dauerte nicht lange, dann platzte der Regen auf den heißen Asphalt. Diesiger Nebel stieg auf. Das Wetter passte zu meiner Stimmung. Ich konnte kaum durch die beschlagenen Fenster auf die Straßen blicken. Scheinwerferlicht blendete auf. Das waren sie, die verängstigen Touristen, machten sich wegen des Regens förmlich nass und suchten augenblicklich das Weite. Es zog sie in die Berge. Niemand wollte den Wolkenbruch so nah an der stürmischen Brandung erleben. Die Strände sind nur für den Sonnenschein. Wie die Fliegen stoben sie auseinander und betrachten das Spektakel von ihren hohen Logen. Ich blieb hier. Das Lokal leerte sich allmählich. Genüsslich schwenkte ich das Weinglas zwischen meinen Fingern und marschierte auf und ab. Es war gänzlich nach meinem Geschmack. Von draußen hörte ich hektisches Hupen. Nach einer Weile entschloss ich mir das Spektakel nicht länger entgehen zu lassen und aus aller Nähe einige Blicke darauf zu erhaschen. Der Griff ging zu meinem Jackett, das an der Stuhllehne aufgehängt war.

Ich war durchnässt, kaum hatte ich die Türe hinter mir zugezogen. Die niederprasselnden Regentropfen waren so dicht, dass sie mir die komplette Sicht raubten. Die Wassermassen stauten sich bereits auf der gesamten Straße zu einem kleinen reißerischen Strom in Höhe der Länge eines Schullineals an. Meine Knöchel waren nass und voll von brauner Soße. Das Abflusssystem konnte das Wasser nicht mehr halten und braune Bäche aus Väkalien gesellten sich zu dem Nass des Himmels. Verloren und ohne Anhaltspunkt rannte ich umher. Die Angst stieg in mir auf und ich musste an die Unwetter denken, die man von zuhause aus kennt, aus den Nachrichten, schön eingemummelt am sonntaglichen Abend, während der Kachelofen prasselt. Die Hitze, das wäre jetzt etwas. Eine zerzauste Ratte streifte meinen Knöchel. Wenn sogar das schäbige Ungeziefer das Weite sucht? Ich sprintete der Ratte nach, die Berge waren mein Gedanke. Auf der Straße sah ich keinen Menschen mehr, nur noch zwei schwache Lichter eines Motorrollers, der sich wie ein Panzerfahrzeug durch die Fluten kämpfte. Ich rutschte aus und schlug mit meinem ganzen Körper der Länge nach auf. Aus einem der umstehenden Häuser lugte eine Reihe spöttischer Köpfe, einer starrte mich feixend an und konnte sich das Lachen nicht verkneifen.

Es machte keinen Sinn, ich trottete zurück zu meiner Kneipe und hatte Glück, dass sie noch nicht geflutet war, die Treppenstufen am Eingang verhinderten schlimmeres.

Mir rutschte ein fröhliches Hallo raus. Ich fand zu meiner Freude meinen Tisch so vor, wie ich ihn verlassen hatte.

»Hallo Chef, ein Vino.«

Da war niemand.

»Hallo Chef, ja Chef, Chef.«

Ich entkleidete mich bis auf die durchnässte Unterwäsche und krallte mir das Piratenkostüm das am Eingang die Gäste in Seemannsstimmung versetzen sollte. Der feste Stoff rieb an meiner feuchten Haut.

»Arrrrr.« Ich knurrte.

»Maat, setze die Brassen, wir manövrieren unsere Schaluppe durch Neptuns Zorn, den wir selbst verschuldet und mit unseren Missetaten heraufbeschworen haben.«

Eilig marschierte ich auf und ab, brüllte Befehle an meine nicht vorhandene Crew und versuchte den Kahn heil in bessere Fahrgewässer zu schippern. Ein lautes Krachen.

Mir wurde schnell langweilig bei meinem kleinen Spiel.

»Herr Ober, noch ne Flasche Wein.«

Ich trommelte nervös mit den Fingerkuppen auf der Tischplatte. Er schien tatsächlich nicht mehr da zu sein, das Fernbleiben hatte nichts mit irgendwelchen falschen Spielen und gehässigem Schabernack zu tun. Die Küche war wie ausgefegt, der Fraß stand noch auf dem Herd. Die Belegschaft schien es eilig gehabt zu haben.

Ich ging wieder in die große Stube, entkorkte mir eine Flasche des guten, des besten Tropfens aus den vollen Regalen und goss mir großzügig ein. Dann trottete ich vor das große Panoramafenster, das sich dem offenen Meer zuwandte. Während meines Ganges klirrten sämtliche Knöpfe und Abzeichen an meinem Frack, der Plunder aus unedlem Metall. Wie eine Prozession, kam es mir in den Sinn.

Schwerfällig ließ ich mich auf den Stuhl blumsen und schaute hinaus. Da war nichts mehr, die Scheiben waren angelaufen, undurchsichtig, matt. Ich wischte den Beschlag mit meinem Ärmel weg, doch da war nur das Wasser. War es bereits das Meer?

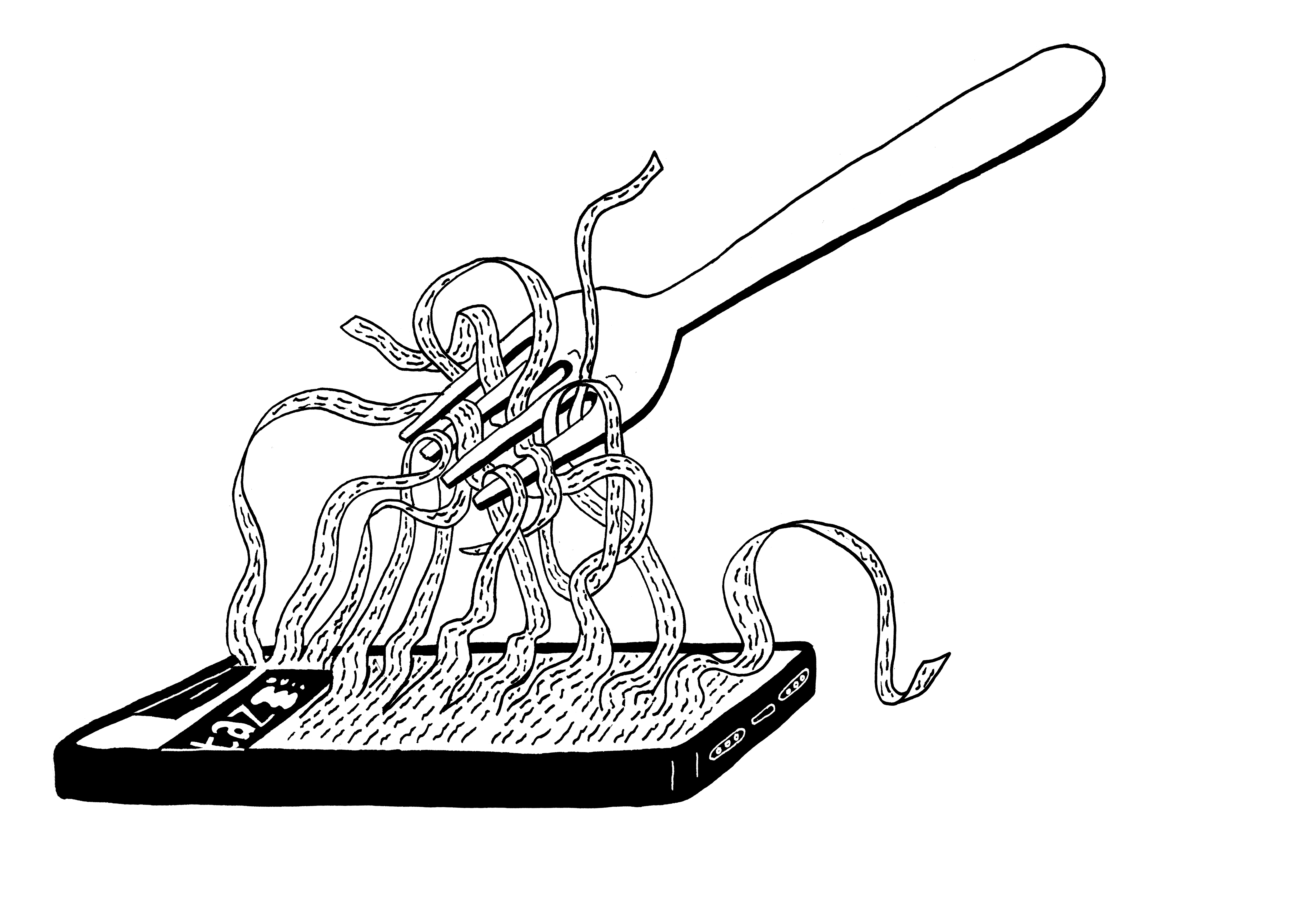

Vom leichten Nieselregen zum anhaltenden Dauerregen, Europa im Wandel. Man darf nur hoffen, dass das Priatenkostüm in der Vitrine bleibt.

Danke für diesen Blickwinkel.