„Die Amazonas-Staaten haben endlich wieder über die Rettung des Regenwalds gesprochen. Aber sie haben die Chance zu wirklichen Verbesserungen ungenutzt gelassen“, fasst Niklas Franzen in der taz die Ergebnisse des jüngsten Präsidenten-Gipfels der Anrainerstaaten zum Schutz der Amazonasregion zusammen. Tomás Candia war als Sprecher des regierungsunabhängigen Dachverbandes der Tieflandvölker Boliviens (CIDOB Orgánica) sowohl auf dem Vorbereitungstreffen im kolumbianischen Leticia als auch auf dem Gipfel in Belém do Pará Anfang August anwesend. In seiner Heimat scheint das diplomatische Treffen zumindest etwas Freiraum für den Widerstand indigener Gemeinden geschaffen zu haben, auch wenn in Belém „unsere Vorschläge nicht berücksichtigt wurden“, so Candia.

Etwa, dass der Dachverband der indigenen Organisationen Amazoniens COICA Teil des Umsetzungsgremiums des Amazonas-Kooperationsvertrags werden solle. Die Präsidenten hätten es nicht einmal zugelassen, dass sie auf dem Gipfel ihre Positionen hätten darlegen können, kritisiert Candia. Verwundert scheint er aber nicht darüber. Denn Lula da Silvas Brasilien habe ja nicht einmal das Abkommen von Escazú ratifiziert. Das sieht den Zugang zur Information und Justiz sowie die Beteiligung der Zivilgesellschaft in Umweltfragen vor. So hätten die Regierungen in Belém wieder einmal über ihre Köpfe hinweg entschieden.

Mehr Gelder aus dem Norden – aber für wen?

Der bolivianische Präsident habe einmal mehr Geld von den mächtigen und reichen Staaten gefordert. Aber nach ihrer Erfahrung, so Candia, sei schon viel Geld an die Regierungen zum Schutz des Amazonas geflossen, ohne dass davon etwas in den indigenen Gemeinden angekommen sei. 20% der Wälder seien bereits unwiederbringlich zerstört. Unterstützung für die übrigen 80% sei wichtig, so Candia (siehe auch dieses frühere Interview auf Latinorama über die Landkonflikte). Aber diese müsse direkt an die indigenen Gemeinden gezahlt werden, damit diese widerstehen könnten. „Wo es indigene Gemeinden gibt, da gibt es auch Wald, Tiere, Vögel…. Wo nicht, wird abgeholzt.“

Auf der Klimakonferenz COP 26 in Glasgow sei eine direkte Unterstützung der Indigenen vereinbart worden. „Zwei Jahre sind seitdem vergangen“, kritisiert Candia, und sie hätten davon nichts gesehen. Möglicherweise hat das auch damit zu tun, dass die direkte Unterstützung nie vertraglich zugesichert wurde. „Man traut uns nichts zu.“ Und deshalb würden immer wieder Nichtregierungsorganisationen dazwischen geschaltet. Die indigenen Gemeinden und Dachverbände würden mit Formularen und Bedingungen überfrachtet, aber am Ende komme nichts bei ihnen an. Bei den Geldern, die über die staatlichen Einrichtungen abgewickelt würden, sei das ähnlich. Daraus zögen nur die Regierung und ihre Anhänger Nutzen. Statt die Indigenen zu unterstützen, würden die natürlichen Ressourcen – Erdöl, Erze, Holz… – ausgebeutet oder man versuche sogar, die indigenen Völker aus ihren Territorien zu vertreiben. „So wie beim bolivianischen Fonds für indigene Völker (FONDIOC)“. Der ist allerdings auch ein Beispiel dafür, dass auch Indigene anfällig für Korruption und keine Garantie für eine gute Mittelverwendung sind (siehe den Beitrag „Aufrecht bis zum Ende“ über den Tod des ehemaligen Direktors Marco Aramayo auf Latinorama). Der Fonds, so Candia, „diente nur dazu, uns zu spalten und dazu, unsere Territorien mit fremden Leuten zu besetzen. Angeblich, weil wir Großgrundbesitzer seien. Früher hat mein Großvater 20 oder 30 Kilometer entfernt gejagt.“ So wird der Tierbestand geschont. „Wie soll das auf nur 50 Hektar Land möglich sein?“, fragt Candia. Noch heute gingen staatliche Gelder statt in die Stärkung der indigenen Organisationen und des Waldschutzes in Kolonisationsprogramme in indigenen Territorien im Tiefland zur Ausweitung der landwirtschaftlich genutzten Flächen und Steigerung der Agrarexporte.

Landbesetzungen im bolivianischen Tiefland: Wo der Staat versagt, werden zivile Gremien aktiv

So wie im Landkreis San Miguel. In dem gibt es 45 angestammte Chiquitano-Gemeinden, aber noch eine größere Zahl von Neuansiedlungen. Adriana Tacoó ist Vorsitzende der „Sozialen Kontrolle“ des Munizips von San Miguel. Das gesetzlich verankerte Gremium soll die zivilgesellschaftliche Beteiligung von öffentlichen Vorhaben sichern.

Tacoó stammt aus der Chiquitano-Gemeinde San Pedro del Cerrito. Zum Besuch der Sekundarschule ist sie in das ländliche Zentrum San Miguel gezogen. Sie wurde Sprecherin ihres Viertels, später Sekretärin für Kommunikation der Zentrale der indigenen Gemeinden von San Miguel. Wie ihre Stellvertreterin Carmen Ramirez, wurde sie wegen ihres Einsatzes gegen Landbesetzungen ausgerechnet von der Agrarreformbehörde angezeigt (wir berichteten auf latinorama). „Wir Leute aus San Miguel werden seit Jahren kolonisiert“, meint Ramirez. „Die Leute kommen aus dem Hochland mit einer amtlichen Resolution, ohne sich hier aber auszukennen und zu wissen, wie man die Böden bearbeitet. Als die Siedler nach Saruki Churapa kamen, einem traditionellen Territorium der Chiquitano, hat die Gemeinde uns gerufen, um die Situation vor Ort zu prüfen.“

Laut Adriana Tacoó sind derzeit zehn der 45 indigenen Landgemeinden von solchen Landbesetzungen betroffen. Die Interkulturellen, wie sie sich selbst nennen, kämen häufig bereits mit der Entscheidung der Agrarreformbehörde. Den Anträgen der angestammten Gemeinden würde dagegen nicht Folge geleistet. Sie würden archiviert. „Und so ist es unsere Aufgabe, das Land zu verteidigen,“ bekräftigt Tacoó.

Ausweitung der Agrarexporte auf Kosten der Natur und der indigenen Völker

„Das geht schon seit dem Jahr 2015 so, als von der nationalen Regierung die ‚Patriotische Agenda‘ beschlossen wurde. Seitdem gibt es 79 Resolutionen für die Gründung neuer Siedlungen im Munizip San Miguel, gegen die wir uns wehren“, sagt Tacoó.

Carmen Rodriguez betont, dass sie immer versuchen, mit den Siedlern zu reden, aber auf Gewalt verzichten würden. Auch wenn die Agrarreformbehörde (INRA) auf der Seite der Siedler stünde. Auf die Frage, warum die Delegation des INRA erst bei einbrechender Dunkelheit nach Saruki Churapa gekommen seien, hätten diese argumentiert, „dass sie sieben Tage pro Woche rund um die Uhr arbeiten würden, dass sie nie frei oder Urlaub hätten. Man habe ihnen diesen Zeitpunkt zugewiesen.Wir antworteten, dass die Dorfbewohner ab 5 Uhr morgens arbeiten würden, aber nicht mehr spät abends, wenn es kein Licht mehr gibt. Was sie um diese Uhrzeit überhaupt noch sehen können wollten?! Im Dorf gibt es keinen Strom, nur Bunsenbrenner. Daraufhin hat das INRA uns angezeigt wegen Gewalt, Raub, Rassismus… ihnen gegenüber. Das ist aber alles erfunden. Es gab keine Schläge, nichts wurde gestohlen. Sie kamen mit uns unversehrt zurück nach San Miguel“, beteuert Rodriguez.

Die Staatsanwaltschaft als verlängerter Arm der Regierung

Die Anklage sei gegen den Präsidenten der Vereinigung der indigenen Gemeinden von San Miguel, drei Mitglieder der sozialen Kontrolle, eine Stadträtin, einen Kaziken des Dachverbandes der Chiquitano-Gemeinden, den Sprecher des Komitees zur Verteidigung des Landes und auch einen Zivilisten ohne jegliches Amt erhoben worden, berichtet Adriana Tacoó. „Zwei der acht Angeklagten waren nicht einmal anwesend, als all das geschah. Nur weil sie ein Amt innehaben, wurden sie angeklagt. Das zeigt, dass es sich um politische Verfolgung durch die Regierung handelt,“ ist Tacoó überzeugt. Dank dem Rat von rechtskundigen Personen, liege der Fall inzwischen auch beim obersten Gericht. „Wir haben diesen Weg gewählt, weil man sonst für alles Geld benötigt.“

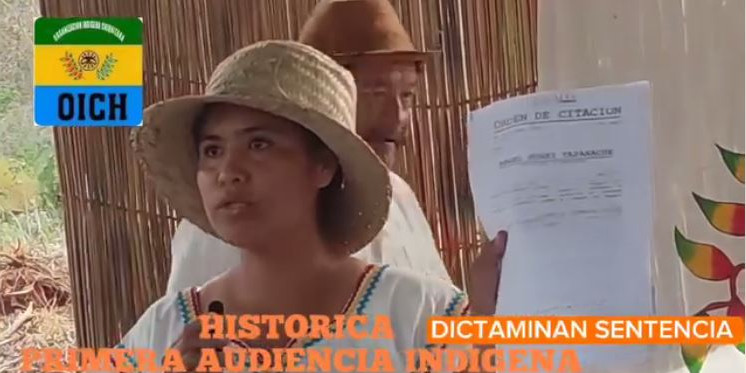

Vor allem aber hatten sie sich entschieden, die indigene Justiz anzurufen, die unbürokratisch und praktisch kostenlos ist. „Obwohl die indigene Justiz in der Verfassung verankert ist, wird sie gewöhnlich nicht praktiziert. In der Landfrage war es hier in San Miguel das erste Mal und wir hoffen, dass es positive Wirkungen hat.“ Und siehe da: Nach Verhandlungen mit der Agrarreformbehörde wurde nicht nur die Anzeige gegen die lokalen Aktivist*innen annulliert, auch zogen sich die Landbesetzer aus Saruki Churapa zurück.

„Wir müssen die Gesetze kennen“

„Allerdings haben wir die Landbesetzungen damit noch nicht endgültig beendet“, räumt Tacoó ein. „Sie kommen und gehen. Deshalb müssen wir Indígenas Wege finden, unsere Rechte zu schützen. Dafür müssen wir die Gesetze kennen. Die Verfassung schützt uns. Niemals wurden die angestammten Gemeinden vor einer Neuansiedlung befragt. Schon gar nicht, wenn sie plötzlich mitten in der Nacht kommen. Der Direktor des INRA sagt, die angestammte Bevölkerung seien alle Indígenen aus ganz Bolivien. Und wenn man die Gesetze nicht kennt, dann glaubt man ihm.“ Aber im plurinationalen Bolivien gebe es unterschiedliche Völker, die jeweils ihr eigenes Territorium hätten.

Foto: Control Social San Miguel

Bei den Siedlern handele es sich nicht um Landlose, ist Carmen Rodriguez überzeugt. „Anderswo haben sie eine Anstellung, ein Haus, bestellen ihre Äcker. Sie sagen, sie seien arm, aber das ist gelogen. Sie kommen mit schwerem Gerät hierher, um die Wälder abzuholzen“. Tacoó wiederum weist darauf hin, dass es durchaus auch Siedler aus dem Hochland gibt, die von den angestammten Gemeinden aufgenommen wurden und die ihre eigenen Traditionen weiter pflegen würden. „Sie respektieren aber auch unsere. Aber wenn es zu den Landbesetzungen kommt und die Siedler die Mehrheit darstellen, droht uns der Verlust der eigenen Kultur.“

Du gibst mir deine Stimme, ich gebe dir Land.

Es handelt sich weniger um einen Konflikt zwischen unterschiedlichen Kulturen, sondern um ein politisches Projekt. Mit massiven Ansiedlungen von Regierungsanhängern soll der Widerstand der Indigenen im Tiefland gebrochen werden. „Vom Bürgermeister gibt es auch keine Unterstützung, weil er der MAS angehört“, beklagt Adriana Rodriguez. „Der hat die Interkulturellen gerufen und Busse zur Verfügung gestellt, damit sie sich im Wahlregister einschreiben lassen. Er ist nicht von der lokalen Bevölkerung gewählt worden. Du gibst mir deine Stimme, ich gebe dir Land. Und das fordern sie jetzt ein. Uns bleibt allein übrig, uns auf die Gesetze zu berufen. Wenn sie nicht umgesetzt werden heißt es, gemeinsam zu widerstehen. Denn alleine schaffen wir es nicht.“ Anscheinend tragen die ökologischen Folgen der Siedlungsprogramme bzw. der Abholzung der Wälder dazu bei, dass der Protest wächst. „Wegen der Trockenheit wächst der Maniok im Augenblick am besten. Kochbananen und Kürbis gedeihen auch. Aber der Mais vertrocknet leicht“, hat Rodriguez beobachtet. Und Carmen Tacoó berichtet, dass der für die Trockenzeit eher unübliche Regen der letzten Nacht große Erleichterung gebracht habe. „In San Miguel ist schon lange das Wasser knapp. Aber der Bürgermeister kümmert sich nicht darum. Wenn es zu einer Landbesetzung kommt, dann mobilisieren sich 200 oder 300 Personen aus San Miguel. Oder sie tragen etwas zur Deckung der Transportkosten bei. Denn wir leben vom Ackerbau und machen damit keine Gewinne“ so Tacoó.

Politische Mehrheiten, die keine sind

Das Treffen mit Carmen Rodriguez und Adriana Tacoó findet im Gebäude des Gemeinderadios des Dachverbandes der Chiquitano-Gemeinden statt. Das war 2015 noch mit Unterstützung der Regierung der MAS eingerichtet worden. Doch seit längerem ist es nicht mehr auf Sendung obwohl der Bürgermeister Pedro Damian selbst der MAS angehört. „Nach seinem Amtsantritt hat der Geräte mitgenommen und eine private Radiostation installiert, dessen Personal von der Stadtverwaltung bezahlt wird. Mit unser aller Geld beschimpft uns sein Sender nun permanent“, beschwert sich Tacoó. „Somos MAS“ ist ein Schlachtruf der Regierungspartei. „Sie sagen, sie seien die Mehrheit“, meint Rodriguez, „aber das stimmt nicht. Er wurde zum Bürgermeister gewählt, weil die Stimmen der Mehrheit sich auf zwei unterschiedliche Kandidaten verteilt haben.“ Eine Stichwahl ist bei den Kommunalwahlen in Bolivien nicht vorgesehen. Zwischen dem ersten und zweiten Platz habe es gerade einmal einen Abstand von 150 Stimmen gegeben. „Das sind weniger als die Menschen in den fünf Bussen, die am Wahltag vor aller Augen am Wahlbüro gehalten haben. Die waren nur zum Wählen hierher gekommen.“ Die Prüfung des Wahlregisters ist eines der großen politischen Streitfragen in Bolivien. Viele Oppositionelle sind überzeugt, dass ein bereinigtes Wahlregister zu anderen Ergebnissen führen würde. Ein Ergebnis in San Miguel scheint jedoch zu sein, dass die Popularität des aktuellen Bürgermeisters gelitten hat, die Bevölkerung zumindest gespalten ist.

„Der Bürgermeister ist ein Gespenst“

„Der Bürgermeister ist wie ein Gespenst. Man bekommt ihn kaum zu Gesicht“, meint Carmen Rodriguez. „Und wenn er mal hier ist, dann mit 20 oder 30 Polizisten zu seinem Schutz. Er sagt, er fühle sich von den Weißen und Großgrundbesitzern bedroht und er werde dafür sorgen, die Menschen aus der kolonialen Sklaverei zu befreien. Dabei beschäftigt er selbst Frauen für 400 Bolivianos im Monat (umgerechnet gut 50 Euro) bei der Reinigung der Straßen.“ Auf Teilzeitbasis, versteht sich, aber viel ist es trotzdem nicht. Es hilft jedoch, politische Abhängigkeiten zu schaffen: „Wenn sie nicht zu seinen Veranstaltungen kommen, wird ihnen noch etwas vom Lohn abgezogen“, meint Adriana Tacoó. Mehr noch stört sie aber, dass er Organisationen aus dem Munizip geworfen hat, die Fortbildungen angeboten haben. Selbst wenn es nur um Gesundheitsaufklärung ging, meint sie. „Er will die Leute in Unwissenheit halten. Denn die Fortbildungen öffnen dir die Augen, sie bringen dir deine Pflichten und Rechte bei. Und wenn du mal deine Rechte kennst, lässt du dich nicht mehr manipulieren.“ Sie selbst sei von der Nichtregierungsorganisation Proceso empowert worden und die sei zum Glück wieder zurück gekommen. „Worum es jetzt geht, ist gar nicht für uns, sondern für unsere vielen Kinder und Enkel. Wo sollen sie sonst bleiben? Deshalb werden wir unser Land so lange verteidigen, wie wir können.“ Mögen die Ergebnisse des Präsidentengipfels mager gewesen sein, an der Basis wächst das Engagement für die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen.

Indigene im Norden von La Paz vertreiben den Goldbergbau

Auch in der Amazonasregion von La Paz scheint sich etwas zu bewegen. Nachdem die Staatsorgane trotz richterlicher Aufforderung zum Schutz der indigenen Gemeinden vor dem illegalen Goldbergbau und der Vergiftung mit Quecksilber (siehe den Beitrag „Staat im Staate“) nichts erreicht hatten, verjagten indigene Gemeinden Goldbergwerker auf eigene Faust aus ihrem Territorium.

„Die Tacana im Norden von La Paz haben eine starke Organisation“, bekräftigt Adolfo Chavez. Er selbst ist Tacana und wurde durch den Marsch gegen einen Straßenbau inmitten durch das indigene und Naturschutzgebiet Isiboro Sécure (TIPNIS) im Jahr 2011 auch international bekannt. Zeitweise musste er im Exil leben. Die Tacana hätten ihren eigenen Landnutzungsplan, erklärt Chávez und würden sich um dessen Durchsetzung sorgen. Das sei ein Vorbild für andere wie jetzt in San José de Uchupiamonas oder für die Mosetenes. Zweifellos gebe es interne Konflikte zum Thema in den Gemeinden, so Chávez, aber „wenn wir unser Wasser vergiften, werden wir bald sterben. Die Regierung war zu nachlässig und hat zugelassen, dass der Bergbau in den Madidi Nationalpark eindringt. Die Bergarbeiter fühlten sich sogar von der Regierung unterstützt. Die Parkwächter wurden dagegen bedroht. Dabei haben die indigenen Organisationen inzwischen mehrere Studien vorgelegt, die zeigen, dass die Menschen in zahlreichen Gemeinden vergiftet sind, was Krebserkrankungen oder Missbildungen hervorruft.“

Die bolivianische Regierung verliert an Glaubwürdigkeit

Chavez glaubt trotz eines jüngst mit internationaler Hilfe vereinbarten Projektes zur Quecksilberreduzierung im Kooperativenbergbau (siehe hierzu die englischsprachige Video-Dokumentation der Fundación Audiovisual Viva auf der Internet-Seite „laregion.bo“ aus dem Jahr 2022) und trotz der Zerstörung einer Reihe von illegal arbeitenden Baggern am Madre de Dios-Fluss im Nachbardepartament Beni kurz vor dem Amazonas-Gipfel nicht an einen Kurswechsel der Regierung. (Zur Dimension der Problematik siehe diesen Beitrag). Das sei eine Show für die Presse gewesen, damit die internationale Gemeinschaft mehr Gelder zur Verfügung stellt. Die großen Goldbetriebe im Madidi-Park habe man nämlich nicht angetastet. „Die Politik der bolivianischen Regierung hat international an Glaubwürdigkeit verloren“, meint Chávez. In Bolivien überzeugten deren Aktionen in den indigenen Territorien schon länger nicht mehr (wie der spanischsprachige Abgleich des Redetextes von Arce Catacora mit den Fakten auf ERBOL deutlich macht). Sieben geschützte Territorien, darunter auch der TIPNIS, seien bereits vom Drogenhandel infiltriert. Man habe die Regierung aufgefordert, dort Razzien durchzuführen, um Drogen-, Tier- und Holzhändler, sowie die Goldbergbaubetriebe aus den Territorien zu werfen. Und dass der bolivianische Verteidigungsminister angekündigt habe, den Richterspruch zu befolgen und Soldaten zum Schutz in den Madidi-Park zu schicken, sei dem internationalen Druck geschuldet, aber sicher nicht von Dauer.

Mehr internationale Unterstützung, wie in Belém gefordert, ist nach wie vor nötig. Doch Chavez weist darauf hin, wie wichtig es ist, dass sie in die richtigen Hände gelangt und dass sie nicht nur aufgrund wohlfeiler Versprechen oder wohlklingender Erklärungen auf internationalen Konferenzen geleistet wird.